Secciones

Servicios

Destacamos

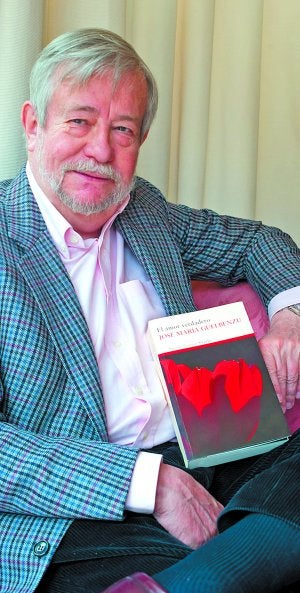

RICARDO ALDARONDO

Viernes, 29 de abril 2011, 10:18

Llegó ayer a San Sebastián, en visita más fugaz de lo que hubiera querido, para presentar su nuevo libro, 'El amor verdadero', en la Biblioteca Central, en un acto organizado por Donostia Kultura y el Gremio de Libreros de Gipuzkoa. Todo dentro de la resaca del Día del Libro, que le ha traído unas notables ventas a esta novela que cierra un capítulo en la trayectoria creativa de Guelbenzu.

-Presenta el amor como algo a construir poco a poco y con esfuerzo. Pero eso suele parecer poco romántico...

-Sí, es como cuando recomiendo a alguna pareja que desde el principio haga separación de bienes gananciales, creen que si lo hacen es como si no se quisieran, como si empezaran su vida juntos con la idea de separarse... Y qué tendrá que ver una cosa con la otra... A mí me parece muy importante que la lógica, la lucidez y la inteligencia se entremezclen en un sentimiento como el amor. Tiene que haber una voluntad de construir algo. Es como el acto de escribir, no se escribe una novela con un golpe de inspiración o un don divino, sino a base de trabajo diario, buscando y dándole vueltas hasta que uno encuentra lo que quiere. Pues en el amor, como en todas las cosas importantes, es lo mismo, el esfuerzo es fundamental.

-Sin embargo la novela empieza en la niñez, con un anillo depositado bajo la lengua del protagonista, que es casi como un conjuro amoroso para el futuro...

-Sí, pero eso es simbólico, como lo son los nombres de muchos personajes de la novela. Es deliberado, una manera de hacer realismo por un camino distinto, que no es tampoco realismo mágico. Como cuando la chica anda con su protector por los tejados de Madrid charlando con los ladrones. Es una manera de entrar en el realismo, de la misma manera que lo insólito entra en nuestra vida. Y sea predestinado o no ese amor, está claro que el protagonista se lo trabaja.

-Luego en la adolescencia, sufre el flechazo instantáneo al ver a la chica, un deslumbramiento.

-Es que el flechazo es la manera de acercarse a alguien. Esa primera fase del amor es la más fascinante e hipnótica, la que te saca del mundo y te mete en un limbo de felicidad. Pero eso tiene una duración concreta, como todos los fogonazos. Llega un momento en que dices: «Ahora que he encontrado esta persona con la que me puedo entender, vamos a trabajar en serio esta relación». Ahí llega la ampliación del amor hasta la vida entera de dos personas, ahí es cuando uno se va enamorando constantemente.

-En ese amor que, además de verdadero es duradero, ¿qué se gana y qué se pierde?

-Todos sabemos que en la madurez se disfraza de serenidad el puro decaer, pero el adaptarse al paso del tiempo es lo que va marcando la verdadera potencia de un amor. Cada cosa tiene en su tiempo un campo de acción que es el que hay que apurar al máximo. Lo que no se puede perder es la vitalidad, eso es fatal.

-¿En las discusiones o los errores también hay una parte positiva?

-Como se ha dicho muchas veces, la experiencia es una cadena de errores. Es el resultado de cómo nos hemos equivocado. En la novela se dice que la experiencia es intrasmisible, porque cuando intentas decirles a tus hijos cómo son las cosas, no son muy receptivos. Y es lógico, porque la experiencia no se puede transmitir por las palabras, aunque sí por los hechos, tanto en lo positivo como lo negativo.

-¿Para encontrar el amor verdadero hay que ser feliz, o al revés?

-Lo que se trata es de encontrar el amor verdadero, trabajarlo, y a fuerza de mimarlo y pelearlo, ser feliz.

-Es una relación de más de 50 años, pero no contada de forma lineal, los tiempos se entremezclan y las voces se multiplican.

-Sí, por una parte está la voz del hombre que recuerda desde la jubilación, por otra la mujer que habla en el presente de cada etapa de esa vida. Luego está el narrador que habla adelantando acontecimientos, y también una voz neutra que relata los actos.

-Sin enmbargo de esa suma resulta una narración clara, no rocambolesca.

-Yo quiero un lector activo y esta construcción es una manera de moverle la cabeza, mantenerle atento, que participe activamente en la novela.

-¿Hasta qué punto un escritor con una trayectoria y que tiene su propia voz como usted, sigue buscando la innovación?

-Creo que es decisivo mantener esa voluntad de innovar. Ahora hay escritores que tienen mucho éxito pero parece que escriben antes de Galdós. ¿Y eso para qué sirve? Siempre hay que intentar dar un paso adelante, aunque te equivoques o te quedes a medias. No merece la pena hacer algo que ya has hecho. Todos los escritores contamos lo mismo, pero lo que caracteriza a la literatura es la expresión literaria y ahí es donde tienes que ser capaz de cambiar. En las tres últimas novelas, 'Un peso en el mundo', 'Esta pared de hielo' y 'El amor verdadero', he estado tratando de hacer realismo de una manera distinta, utilizándolo deliberadamente, pero introduciendo muchos matices y fórmulas que lo enriquecen.

-En ese recorrido desde la posguerra hasta casi la actualidad hay también un contraste entre el campo como origen y la ciudad como destino.

-Sí, es que desde la revolución industrial, la ciudad es la conquista de algo. En esos años Madrid es una ciudad de aluvión, su personalidad es el barullo. Los protagonistas viven ese aluvión, y la ciudad es más hostil, no porque el campo no lo sea también, sino porque las relaciones resultan más complicadas y son las que cambian a las personas.

-¿La Guerra Civil sigue pesando en nuestro imaginario?

-Yo me he ocupado más bien del posfranquismo, pero estoy viendo en la literatura española que bastantes autores se están metiendo a hablar de la Guerra Civil en sí misma. Los narradores de la guerra han sido los que la vivieron, pero no los que nacimos justo al término de la guerra. Es un tema decisivo, porque las guerras fraticidas son las más sanguinarias y brutales, y las que más marcan a la sociedad.

-En la novela aparece también una decepción de la evolución social de España desde esa generación de los 60 que parecía llena de ilusiones y con ganas de emprender cambios.

-Sí, es un reflejo de una época en que este país se volvió rico, aunque ahora no tanto, pero se volvió también más insolidario y empezó a tener motivaciones morales y sociales más dudosas. Y empezaba a hacer caja con aquello que había conseguido precisamente gracias a esas ilusiones y esas motivaciones.

-La generación que accedía por primera vez a la universidad de forma amplia, ¿era más activa?

-Cuando dicen que ahora la universidad está llena de analfabetos, yo recuerdo que entonces también había un 15% de gente inquieta y el resto eran más borregos. Había un núcleo de personas vivas, luchadoras, con conciencia social, pero las proporciones no creo que sean distintas a las de ahora.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Recomendaciones para ti

Favoritos de los suscriptores

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.