Secciones

Servicios

Destacamos

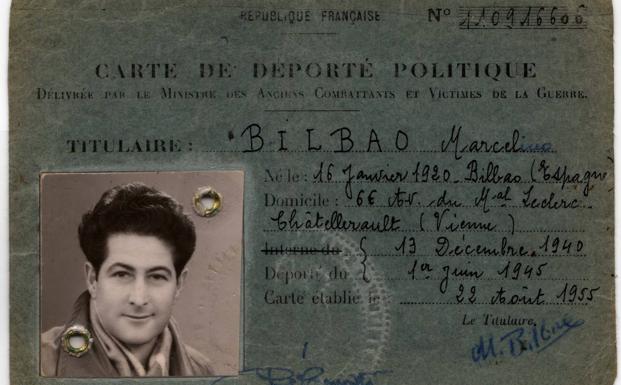

De sus orígenes, Marcelino lo único que supo es que fue un bebé expósito, hallado por una pareja de obreros en la orilla de un ... río del cinturón industrial de la capital vizcaína, de ahí que adoptara el apellido 'Bilbao' por partida doble. Entre su nacimiento en 1920 y su fallecimiento en 2014, Marcelino Bilbao recorrió todos los círculos del infierno del siglo XX vasco: la Guerra Civil española, en la que combatió en las filas de la CNT, la derrota y el exilio en Francia, la II Guerra Mundial, su deportación a los campos de Mauthausen y Ebensee, en Austria y, tras la liberación, el olvido histórico, en buena parte, mediático -aunque fue entrevistado en 1987 por este periódico- e institucional.

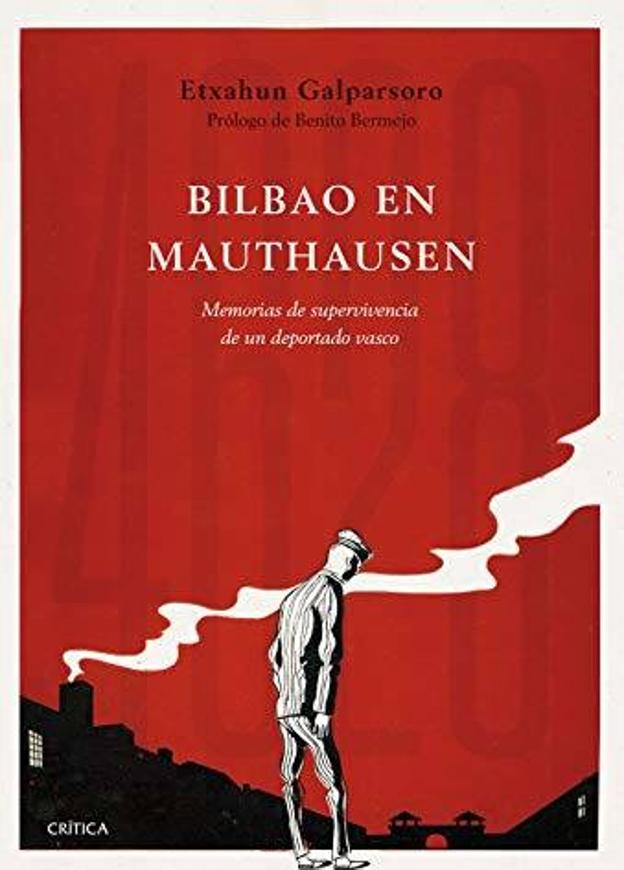

Su sobrino nieto, el historiador Etxahun Galparsoro (Donostia, 1980) grabó los recuerdos de Marcelino, recuperó su manuscrito de superviviente escrito en los años sesenta e invirtió quince años de procelosa investigación en los archivos vascos y franceses. Con todos estos materiales ha confeccionado un trabajo que bajo el título de 'Bilbao en Mauthausen' (Ed. Crítica) se publica este jueves, convertido ya en un texto fundamental y fundacional que inaugura la hasta ahora inexistente bibliografía testimonial sobre los deportados vascos en los campos de concentración del nacionalsocialismo. «No hay casi nada: algún artículo, un par de documentales televisivos y punto. Los deportados vascos han quedado fuera de la memoria colectiva de Euskadi. La historiografía no se ha ocupado de ellos», explica Galparsoro.

Autor: Etxahun Galparsoro

Estilo: Ensayo

Editorial: Crítica

Páginas: 432

Precio: 21.90 euros

Un vacío historiográfico que se extiende al ámbito institucional, en opinión de este técnico de documentación del Archivo de la Fundación de los Benedictinos de Lazkao. Si en el conjunto de España «los republicanos deportados han permanecido durante mucho tiempo en el olvido», en el caso del País Vasco la situación es aún peor: «Aquí ha sido especialmente sangrante. En España se sabía que había habido republicanos españoles en esos campos, pero desde aquí pensábamos que este tema ni nos afectaba», apunta Etxahun Galparsoro. Y añade: «Desde 2013, el Parlamento Vasco suele encender el pebetero el 27 de enero en homenaje y recuerdo de los judíos del Holocausto, algo loable y necesario, pero que nada tiene que ver con los deportados vascos, que fueron eliminados en otros proceso muy diferente. Aquí el olvido ha sido absoluto».

Entre las razones de Etxahun Galparsoro enumera figuran el hecho de que «muchos supervivientes rehicieron sus vidas en Francia y sus descendientes han ido perdiendo el contacto con el País Vasco. Por otra parte, se ha creído que para investigar a este tema había que ir a Alemania y es difícil que alguien se anime a hacerlo. Y en menor medida, porque hemos estado a los nuestro: con el franquismo no se podía hablar de estos temas y posteriormente, la situación política».

En este sentido, asegura que al hilo de sus investigaciones se ha topado con el triste destino de otros exiliados vascos perfectamente desconocidos. «Hay otros casos espeluznantes: gente que fue detenida y no fue deportada porque murió torturada por la Gestapo, como el donostiarra Joaquín Arizaga. Y otros que fueron fusilados». En su opinión, hay un paso previo a los homenajes: la identificación de las víctimas.

'Bilbao en Mauthausen' nace del contacto familiar de Etxahun con Marcelino. «He escuchado sus historias desde que tengo uso de razón. Con catorce años empecé a hacerlo más en serio y con dieciocho empecé a grabarle con mucho pudor porque pensaba que no era nadie para hacerlo y creía que los periodistas ya se encargaban de hacerlo, como Gloria Abanda» en DV. «En 2004 decidí que tenía que hacer algo y en 2005 me puse manos a la obra de lleno a escribir». Como historiador, Galparsoro es consciente de que los testimonios de las víctimas requieren, por un lado, «tomarlo todo con pinzas. Tienes que cotejar si es cierto lo que se cuenta y ser honesto. A veces escriben cosas que no fueron así porque es evidente que la memoria falla con el paso del tiempo». Y por otro, «se necesita una contextualización. Por ejemplo, a Marcelino le someten en Mauthausen a un experimento médico, pero él no sabe por qué, cuánto va a durar, con qué fin... Este tipo de datos los tenemos ahora gracias a investigaciones de los últimos años».

Finalmente, el historiador debe discernir aquello que en el imaginario popular aparece indistinguible. Así, indica, «solemos mezclar los campos de concentración nazis con el exterminio y las cámaras de gas, pero éstas no se inventaron hasta 1942 y están más relacionados con los judíos. El de los republicanos españoles es un proceso diferente, que arranca en 1940 y en el que se busca la muerte mediante el agotamiento en la cantera de Mauthausen, un trabajo improductivo destinado a eliminar a la gente a base de duro trabajo, a la intemperie en un clima alpino, enfermedad y hambre. Un proceso de depauperación en el que el plazo de cuatro o seis meses, la persona pasa de estar normal a morir de agotamiento».

Tras la guerra, Marcelino se instala en Francia y contrae matrimonio, lo que le aparta del destino que aguarda a otros en su misma situación. «Es uno de los grandes temas olvidados de la deportación y, sin embargo, supuso la prolongación del programa de exterminio nazi -afirma Galparsoro-. Marcelino repetía que lo trágico de aquellos años fue constatar cómo sus compañeros iban falleciendo a un ritmo alarmante por enfermedades prematuras y también por llevar una vida desordenada, desastrosa y entregada al desenfreno».

A partir de 1962, regresó a Mauthausen periódicamente y lo hacía «con ganas porque en casa estaba todo el rato dándole vueltas en su mente a lo mismo. Necesitaba reencontrarse con sus amigos como si fuera una terapia colectiva. Su vida fue su familia y Mauthausen. Era como si nunca hubiera salido del campo». En cuanto a Etxahun, también viajó al campo de concentración. Fue en 2015 y lo hizo acompañado de su madre. «Fue como un funeral». Lamenta que estos lugares de la memoria se hayan convertido para muchos visitantes en simples escenarios de sus selfies.

El relato de Marcelino Bilbao y las investigaciones de Galparsoro rompen también con la idílica visión de la camaradería inquebrantable y la solidaridad entre los internados, que efectivamente se dio, pero no siempre, ni entre todos. «Un campo de concentración ahoga al preso con otros miles de compañeros por falta de espacio. Las rencillas son inevitables». Por otra parte, algunos colaboraron con los nazis. Precisamente el propio Bilbao relata en sus memorias los ajustes de cuentas contra los 'kapos' -en su mayor parte, delincuentes comunes alemanes- que se desataron en Ebensee tras la liberación. «Hubo al menos un centenar de muertos, criminales que se había portado mal y a los que se los mató de mala manera ¡Una auténtica escabechina!», escribe. «Es curioso porque ese capítulo no se me hace tan duro, pero Benito Bermejo (el historiador que descubrió la falsa historia del deportado 'impostor' Enric Marco y que firma el prólogo del libro) me dice que los deportados suelen obviar ese aspecto en sus libros de memorias». Relata Marcelino que en el caso de un kapo especialmente cruel «lo introdujimos vivo en los hornos».

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

El mastodonte de Las Contiendas y las diferencias con un mamut

El Norte de Castilla

Publicidad

Publicidad

Recomendaciones para ti

Favoritos de los suscriptores

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.