Secciones

Servicios

Destacamos

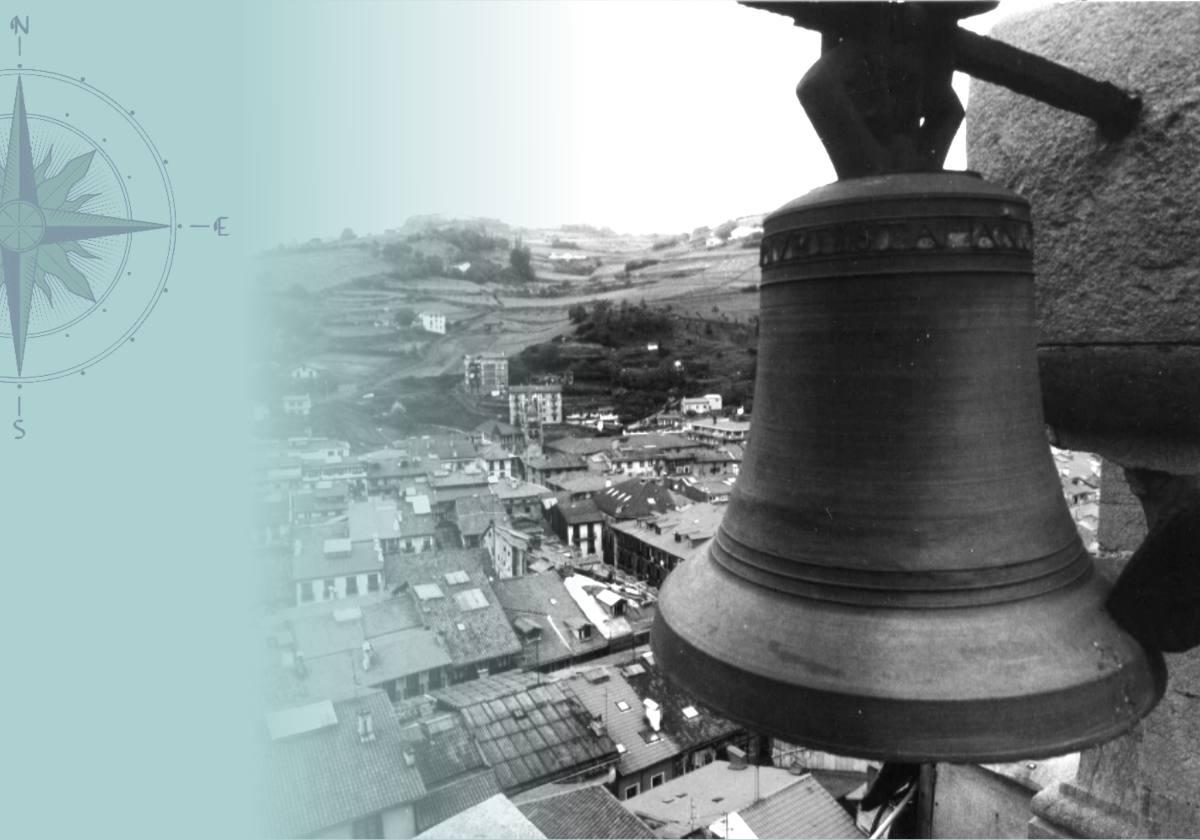

Siglos antes de la actual oleada de robos, las campanas eran ya un objeto de deseo. Su material, el bronce, suscitaba el apetito de los ejércitos en tiempo de guerra para la fundición de cañones. A sabiendas de ello, ante la cercanía del enemigo, algunas ... feligresías las ponían a resguardo como se hizo con la de la ermita de San Marcial de Irun durante la última carlistada. En ocasiones hasta se las tomaba como rehenes: durante la ocupación francesa de San Sebastián en 1719, el Duque de Maine exigió la entrega de todas las campanas y metales como contribución de guerra, o en su lugar 12.000 escudos. La ciudad ofreció solo una cuarta parte de esa cantidad enfureciendo al francés que ordenó la requisa de los metales de Santa María y del colegio jesuita de la calle Trinidad. La sangre no llegó al río ni el bronce al crisol, de modo que tras alcanzarse un acuerdo económico las campanas regresaron a sus campanarios.

Pero aún más importante era su prestigio inmaterial. De aquí que todo pueblo, barrio o lugar aspirara a hacerse oír por medio del cotidiano talán-talán. Cuando la campana se rompía y faltaban medios para refundirla, los ayuntamientos se dirigían a la Diputación en solicitud de la correspondiente subvención, como hicieron Getaria y Urnieta a mediados del siglo XIX, o se apelaba a la generosidad de algún benefactor. El más famoso en Gipuzkoa fue Juan José de la Quintana Zabala por haber costeado numerosas campanas en su localidad de residencia, San Sebastián (Buen Pastor, Reparadoras, María Inmaculada), en Hondarribia (Carmelitas Descalzas) y en otras partes. Popularmente conocido como 'Juanito Campanas', vigilaba que todas ellas se fundiesen con las debidas proporciones de bronce y plata a fin de asegurar el tono musical deseado. Un campanófilo exquisito cuyo nombre aparece grabado, por ejemplo, en la campana del 'Niño Jesús de Praga' de la catedral donostiarra: «Donada por D. Juan José de la Quintana en recuerdo de su casamiento con Dña. Manuela Aranguren celebrado en el Buen Pastor en 1909».

Junto a la mención a su padrino y al año de forja, comúnmente presentan invocaciones 'tatuadas' sobre su piel de metal. Una que encontramos tanto en campanas de Hernani como de Oñati dice «Soy la voz del Ángel que en alto suena». Y mientras la ley de Memoria Histórica no lo impida, cierta campana mayor guipuzcoana seguirá repicando: «Protege San Miguel a Franco Salvador de España».

Por su condición sagrada, a las campanas se atribuía poder para espantar a los espíritus malignos y aplacar los elementos. En temporada de cosecha, sacristanes y seroras permanecían alerta para neutralizar el temido pedrisco con un golpe de campana denominado 'trumoi-kanpaia' (Aia, Aizarnazabal…), 'letxuga-kanpaie' (Aretxabaleta, Bergara…) u 'odekanpai' (Soraluze). De otro tipo de poderes podía presumir la 'casamentera' campana de la ermita de Santa Catalina de Deba, que las jóvenes de la comarca se acercaban a tañer con la esperanza de ennoviarse, mientras que el campaneo de San Cristóbal de Aizarnazabal tenía fama de terapéutico contra jaquecas, migrañas y dolores de cabeza en general.

En un estudio de referencia sobre el tema, el etnógrafo Antxon Aguirre Sorondo recogió los toques habituales en cada una de las villas y pueblos del territorio, repertorio que en algunos casos sumaba hasta una veintena de tañidos distintos cuyos mensajes el vecindario sabía interpretar. Al amanecer, el usualmente llamado toque de 'ángelus', pero también 'matutie' (Idiazabal), 'argi-ezkilla' (Oiartzun), 'argi-kanpaie' (Aretxabaleta) o 'alboko'a (Soraluze); a mediodía, doce badajadas anunciaban la hora del 'ángelus', 'amabitakoa' (Alkiza, Tolosa) o 'amabitan' (Aizarnazabal); al anochecer, 'amezkilla' (Errenteria), 'aingelua' (Soraluze), 'ilun-eskila' (Amezketa, Tolosa) o abemaritakoa (Aia, Beasain, Oiartzun). Y una hora más tarde, en ciertos lugares aún se tocaba a queda, 'kedia' (Oñati) o 'kera' (Aia). En definitiva, las campanas actuaban como metrónomo de la vida cotidiana.

Además, a la manera de esquelas sonoras, daban noticia del deceso de un vecino con distingo entre varón o mujer e incluso si pertenecía a alguna de las cofradías locales. En contraste con la gravedad y tristeza de estas campanadas a muerto, cuando el difunto era niño se batían en alegre volteo considerando que «un angelito había entrado en el cielo», toque por ello denominado 'aingeru-kanpaia' (Oñati, Zegama). En Amezketa o Aretxabaleta con un sonido especial se informaba de la muerte del Papa de Roma.

Se especula que la mayor campana de Gipuzkoa es la 'María' de la torre de San Martín de Andoain, que pesa entre 2.500 y 3.000 kilos. Y en cuanto a la más antigua puede que sea, no formal pero sí materialmente, una de la iglesia de Altza conforme a la leyenda que consta como de su primera fundición, 1299. Dato que debe tomarse con cautela pues, como advertía Aguirre Sorondo en un artículo dedicado a este bronce donostiarra, las campanas a veces exageran.

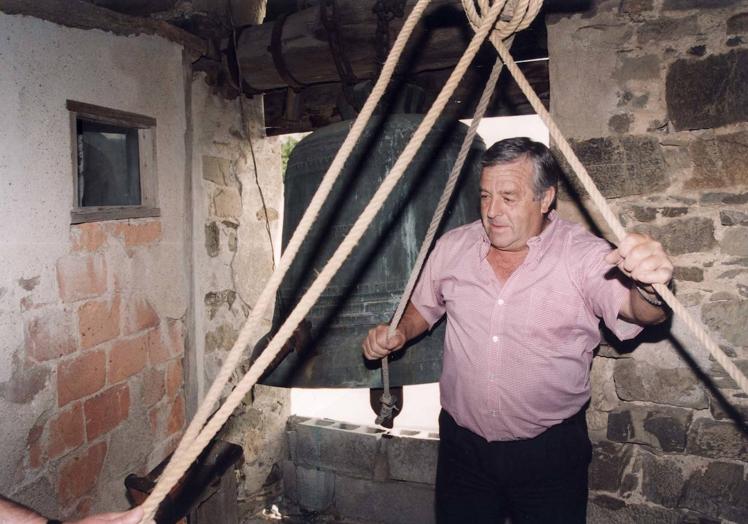

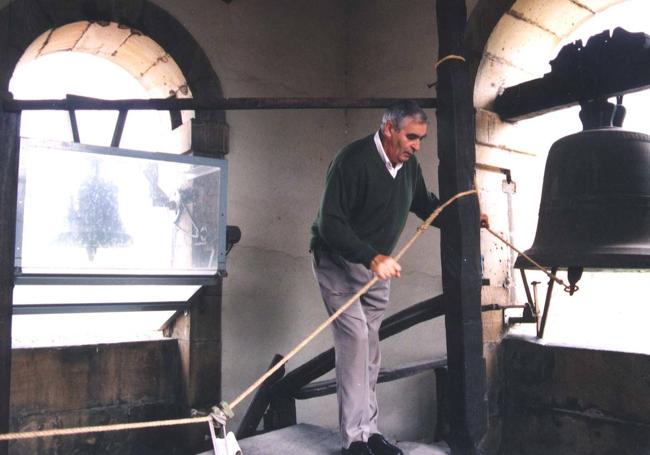

Campanero es tanto la persona que tiene por oficio fundirlas como quienes las hacen sonar. Entre los fabricantes, la presencia de cántabros ha sido predominante en Gipuzkoa, seguida más de lejos por vitorianos y navarros. Respecto a los tañedores, tenían fama de gente con buenas piernas: a la fuerza ahorcan, obligados como estaban (antes de la electrificación) a subir diariamente a los campanarios, a menos que dispusieran de un juego de cuerdas para ejecutar los toques desde el suelo... o desde su propio domicilio, caso de Marcelina Gorriti, serora de Urnieta, que cumplía con sus deberes campaniles por medio de una soga tendida entre la torre de la parroquia y su ventana. Esto nos da pie para mencionar la importante presencia femenina en el gremio. Toda una referencia fue Pepita Zabala, serora y campanera de la iglesia parroquial de Aia desde los 14 años y que aún en su vejez seguía impulsando las cuerdas con manos y pies al mismo tiempo.

Para su remuneración económica, campaneros y campaneras solo contaban con la generosidad de los vecinos. Un par de veces al año, Rafael Arandia Murguiondo, de Amezketa, y Laureano Telleria, extraordinaria persona y fiel campanero de Segura, postulaban por los caseríos de sus zonas recogiendo los donativos 'gari-kanpaia' (trigo de la campana) y 'arto-kanpaia' (maíz de la campana).

Terminemos con una humorada campanuda. Al ingenioso Marcelino Soroa, escuchando atentamente las campanas guipuzcoanas, le parecía entender un diálogo en el que se contaban penas y comentaban la actualidad. Según esto, la de Santa María donostiarra rogaba: «Quisiera yo, un poco pan... / Quisiera yo, un poco pan…», a lo que respondía la de San Vicente: «No, no, no tendrás... / No, no, no tendrás...». Las campanas de Pasaia lloriqueaban: «Beti misheri... / Beti misheri...». Y la de Altza, en plan existencialista, «Izanda izango... / Izanda izango...». En Itsasondo tañía «Bacallau salcha, salcha, salcha...», en Legorreta «Jango nuque, baldin bancuque...», y en Ikaztegieta «Guri, guri, francotan, francotan, francotan...». Por fin, la de Ataun se indignaba: «Tan, tan, lapurretan... / Tan, tan, lapurretan...».

Santificaban las horas, alegraban las fiestas, alarmaban ante amenazas, convocaban al vecindario, solemnizaban los duelos, protegían a la comunidad contra las fuerzas oscuras... Lenguas de metal sin pelos para anunciar, cuando era menester, dichas o desdichas. Las campanas: el compás de la vida guipuzcoana.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

El Diario Montañés

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.