.jpg)

.jpg)

Secciones

Servicios

Destacamos

.jpg)

Al Festival Internacional de Cine, actual Zinemaldi, le nació una hijuela en el año 1968: las Jornadas Internacionales de Cine Médico de San Sebastián. La iniciativa partió de un grupo de facultativos guipuzcoanos liderados por el oftalmólogo José Luis Munoa, quienes de este modo quisieron contribuir a la formación de profesionales, estudiantes y personal sanitario local aprovechando las potencialidades del cine para acercar el conocimiento de los últimos avances médicos.

Una acertada gestión, la combinación de películas científicas junto con otras con tirón comercial, y la participación de personalidades internacionales de gran relieve y actualidad, convirtieron a lo que empezó siendo una modesta sección dentro del programa de actividades culturales del Festival de Cine donostiarra en un evento con personalidad propia, de importante repercusión en la ciudad y con difusión más allá de nuestras fronteras.

En las 23 ediciones celebradas entre 1968 y 1992 se proyectaron mil cortometrajes, 91 largometrajes y 307 videos documentales provenientes de 31 países del mundo. Se otorgaban tres premios a las películas de mejor calidad cinematográfica y científica, así como menciones honoríficas y diplomas de honor a decisión del Jurado Internacional. A partir de las quintas Jornadas, se distinguieron separadamente las grandes producciones subvencionadas por la industria farmacéutica de los filmes con pequeño presupuesto realizados autónomamente por profesionales de la medicina o instituciones sanitarias. Asimismo, los temas educativos y sociales relacionados con la salud fueron cobrando mayor peso desde la década de los 80.

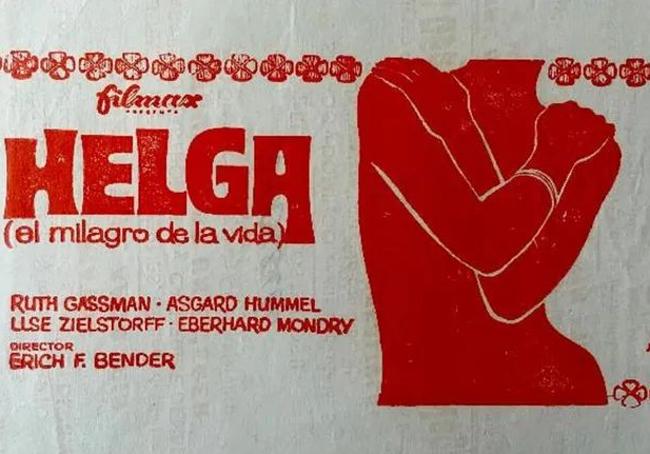

El doctor Pedro Gorrotxategi, autor de un completo estudio publicado en 2018 con el título de 'Ciencia, cultura y sociedad en las Jornadas Internacionales de Cine Médico de San Sebastián', destaca el rigor científico como seña de identidad de su organización, junto con la selección de atractivas películas de estreno, en algunos casos polémicas, que se proyectaban fuera de concurso. La de mayor impacto fue 'Helga, el milagro de la vida', documental alemán de educación sexual dirigido al público adolescente, que tras su primer pase en San Sebastián en 1968 se convirtió en un éxito comercial en toda España (bien que limitado al circuito llamado 'de arte y ensayo').

Previamente a su exhibición, todas las películas, incluidas las puramente científicas, debían presentarse a la censura en la sede del Ministerio de Información y Turismo de la calle Andía. Sin embargo, no parece que eso bastara. Por Javier Sada, quien oficiaba como secretario del comité, sabemos que la policía irrumpió en el Gran Kursaal para interrumpir el visionado del documental 'The Body', un viaje por el interior del organismo humano con música de Pink Floyd, al juzgarlo «escandaloso». Corría el año 1971.

La economía fue un permanente quebradero de cabeza para los organizadores, cuyas únicas fuentes de financiación provenían de las recaudaciones en taquilla y de pequeños apoyos institucionales. El resto lo sufragaban de sus propios bolsillos. De aquí la importancia de acertar en la elección de las películas fuera de concurso. Y de lleno acertaron al programar un ciclo sobre sexología en 1976, recién iniciada la Transición. Un escritor y productor cinematográfico de fama mundial, Oswalt Kolle, presentó tres cintas de contenido fundamentalmente educativo. Según las crónicas, las colas ante las taquillas del teatro Trueba daban la vuelta a la manzana. En las entrevistas y coloquios, el sexólogo alemán intentó deshacer algunos prejuicios entonces muy arraigados entre nosotros como que la homosexualidad constituía una forma de 'anormalidad' o que un mayor conocimiento de la problemática sexual implicaba un aumento de las 'aberraciones sexuales'.

Otros temas que se tocaron en los cursos y conferencias fueron las discapacidades, las medicinas alternativas, el maltrato infantil, la homosexualidad, la medicina naturista y la acupuntura, la fecundidad in vitro, la manipulación genética, la muerte digna o el sida. Asuntos cuyo interés trascendía al ámbito profesional.

-kviB-U2201221022663U6E-650x455@Diario%20Vasco.jpg)

Si pudiera hablarse de 'glamour' en un certamen de estas características, quien en mayor proporción lo aportó fue el cirujano sudafricano Christiaan Barnard, autor del primer trasplante de corazón a un ser humano. Simpático y carismático, siempre sonriente y receptivo, la estancia del médico más famoso del mundo en la ciudad —con la inseparable compañía de Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde, yerno del dictador Franco y aspirante al título de 'Barnard español'— constituyó un acontecimiento social de primera magnitud.

También dio que hablar la visita en 1974 de la geriatra Ana Aslan, creadora del Gerovital, un medicamento antienvejecimiento al que se decía estaban 'enganchadas' las grandes estrellas de Hollywood y no pocos jefes de Estado. El tiempo daría el mentís a esas propiedades supuestamente milagrosas y el Gerovital acabó siendo prohibido en Estados Unidos. Pedro Gorrotxategi cuenta en su libro que durante su breve paso por Donostia la doctora rumana agotó la paciencia de los miembros del comité organizador con sus caprichos y exigencias, al punto que no respiraron aliviados hasta verla tomar el tren de camino hacia Madrid.

Las Jornadas Internacionales de Cine Médico de San Sebastián tuvieron carácter pionero en España, pero no así en Europa donde ya existían otros festivales con los cuales se establecieron relaciones e intercambios. Fundamentalmente con los de Castrocaro, en Italia, y de Varna, en Bulgaria. Del primero, tomaron las jornadas donostiarras el rigor científico, y del segundo la apertura a un público lo más amplio posible. La unión de estos factores hizo del guipuzcoano un certamen casi único.

Profesionales, ciudadanía y estudiantes, estos últimos en proporción creciente con el paso de los años, llenaban las salas de proyecciones ubicadas en el Gran Kursaal hasta su cierre y derribo en 1973. Posteriormente, tras dos años de interrupción por falta de sede, el ayuntamiento ofreció el salón de plenos y el teatro Principal para las proyecciones, en tanto que las conferencias y coloquios se ofrecían en las salas de actos de las cajas de ahorros. En 1989, buscando una mayor difusión y participación popular, la programación se extendió a las casas de cultura de Altza, Intxaurrondo, Loiola y Okendo.

Con todo, las Jornadas de Cine Médico lograron abrir en pleno franquismo un espacio con cierta libertad de expresión, y más allá de los condicionantes políticos promovieron el conocimiento científico, acercaron a la ciudadanía contenidos que habían sido tabúes durante décadas, y llevaron el nombre de San Sebastián a otras latitudes. Balance que las hacen merecedoras de un lugar de honor en la historia cultural guipuzcoana.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Ángel López | San Sebastián e Izania Ollo | San Sebastián

Fermín Apezteguia y Josemi Benítez

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.