.jpg)

.jpg)

Secciones

Servicios

Destacamos

.jpg)

Entrados ya en temporada de consumo de helados y de bebidas bien frías, invitamos a volver la mirada a una época, no tan remota, en que el agua helada con la que elaborar, conservar y enfriar alimentos no salía de los frigoríficos ni de congeladores industriales sino de unos grandes agujeros situados en nuestros montes, los 'elurzuloak' o neveros. Hablemos del comercio de la nieve y el hielo.

A lo largo de la historia, el género humano ha tenido que echarle ingenio para prolongar el mayor tiempo posible la vida de las subsistencias, práctica de importancia fundamental cuando la obtención de comida era tarea ardua. Mediante observación, nuestros ancestros descubrieron que sometidos al calor los alimentos aceleran su descomposición mientras que, por el contrario, a bajas temperaturas se conservan. Hace cinco mil años en Mesopotamia ya se habilitaban despensas para guardar la carne entre hielo o nieve prensada.

Griegos y romanos de la Antigüedad apreciaban el consumo de bebidas frías, sobre todo en verano, elaboradas con el producto de las nevadas en las alturas montañosas. Por añadidura, la eficacia terapéutica del frío para combatir las calenturas, bajar inflamaciones, hematomas o golpes, calmar las congestiones o cortar las hemorragias, hizo que la demanda del agua cristalizada no hiciera sino aumentar al correr del tiempo.

En Gipuzkoa, la mayoría de los neveros están situados en una cota inferior a los 700 metros de altitud y no lejos de núcleos de población. Fueron construidos entre finales del siglo XVI y mediados del XIX, en un periodo de enfriamiento general del clima denominado Pequeña Edad del Hielo.

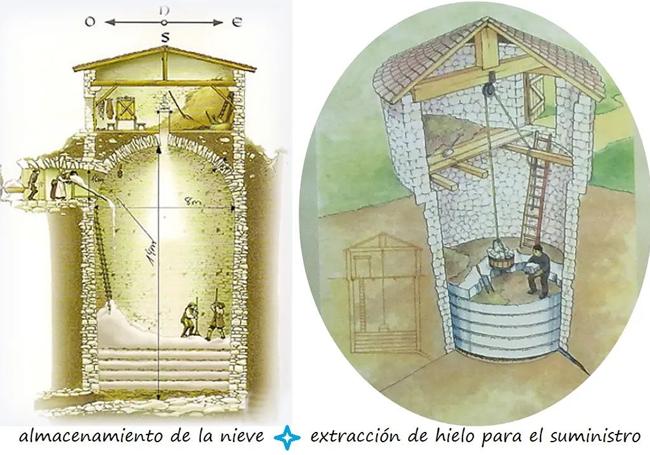

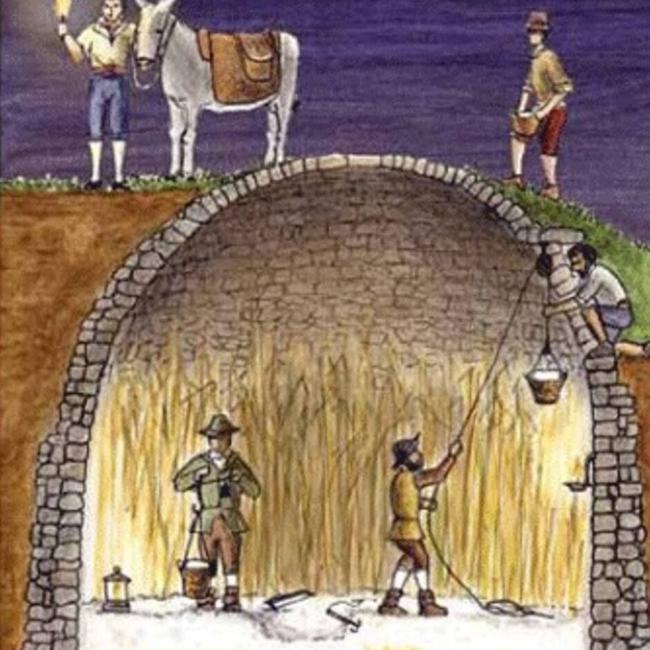

Aunque los había acondicionados en oquedades naturales, la mayor parte eran construcciones hechas por mano humana en zonas escogidas por su orientación y sombra. Básicamente se trata de un agujero, por lo común cilíndrico, excavado en el suelo y revestido interiormente de piedra sillar o sillarejo rematado con una obra exterior tipo chabola que aseguraba su perfecto aislamiento. Después de una nevada, el operario subía para llenar el pozo con capas de nieve muy apelmazada separadas con tongadas de helechos. En el fondo, un sumidero facilitaba el desagüe del derretido evitando así los encharcamientos. Prueba de la eficacia del sistema es que la masa de hielo se endurecía tanto que para su extracción había que aserrarla.

Casi todas las poblaciones principales de Gipuzkoa poseían neveras, que podían ser privadas o de propiedad municipal. Unas y otras se abrían en primavera, cuando empezaba la temporada del comercio del género frío. La venta al por menor se efectuaba al peso, de manera que para el proveedor era primordial evitar su licuación durante el transporte. Por esta razón, la bajada desde el monte hasta la calle o hasta los puertos pesqueros se hacía de madrugada con mulos o caballos, siempre más rápidos que los carros, cargados con pellas de hasta 70 kg. envueltas en hierba y pieles. En algunas ciudades había puestos de venta especializados que se denominaban neverías o botillerías.

Uno de los motivos que hacían especiales las celebraciones festivas era que en esas fechas había ocasión de degustar refrescos, lo cual antaño suponía un auténtico lujo. Para que no faltara, los ayuntamientos sacaban anualmente a subasta el servicio de provisión de la nieve bajo determinadas condiciones. Así, el arrendador de la nevera municipal de Hernani en 1695 tenía la obligación de entregar gratuitamente una partida de nieve por Pentecostés para consumo de los participantes en el alarde de armas.

En Arantzazu, donde nieve nunca ha faltado, los franciscanos del santuario disponían de su propio 'elurzulo' del que salía el refrescante con que se obsequiaba a las autoridades de Oñati en fechas solemnes. En cambio, en Donostia «suele faltar la nieve», según dice el canónigo Joaquín de Ordóñez en su interesante crónica del año 1761, porque «no hay botellerías ni alegorías» (sic), «pero para tiempo de fiesta se hace traer aunque cara» siempre que, por no haber cuajado en los montes cercanos a la ciudad, había que acarrearla desde las alturas de Aralar. Es decir, que en las principales celebraciones no se escatimaban medios para que los donostiarras disfrutasen del consumo de helados o de 'limonadas', bebida muy popular consistente en vino, agua y limón, todo enfriado y bien mezclado en una garrafa con nieve.

Durante el siglo XIX, con el crecimiento del veraneo en la costa y del reposo en los balnearios de interior, se produjo un sensible aumento de la demanda de hielo. En Aretxabaleta, donde radicaba el renombrado balneario de Ibarra o Baños Viejos, el suministro lo aseguraba un vendedor ambulante conocido como Potxotxo. Natural del caserío Peruena del barrio de Areantza, disponía de su propio nevero del que obtenía el producto para elaborar granizado con azúcar y unas gotas de limón, muy apreciado por la distinguida clientela del balneario y por los consumidores del Alto Deba. Se cuenta que, en invierno, cuando la gente se quejaba porque nevaba mucho, él les decía: «Ixilik, honeik die nire gari buruek eta!». O sea, que para él era como si cayera pan del cielo.

Potxotxo fue uno de los últimos del oficio una vez que, tras la última guerra, los pozos de nieve fueron quedando sin uso ante la generalización de las neveras eléctricas y de la producción industrial.

No es posible precisar cuántos neveros ha habido en nuestro territorio a lo largo de los siglos. Pero un censo realizado hace unos años por los investigadores de la UPV/EHU J. Rodríguez Fernández, A. Martínez Montecelo y T. Campos López con apoyo del Gobierno Vasco documentó 134 posibles 'elurzuloak' en el País Vasco, de ellos 54 en Gipuzkoa, el territorio con mayor densidad, seguida de Álava con 47 y de Bizkaia con 33. La distribución por localidades es la siguiente: Aia (3 emplazamientos), Alkiza, Andoain (2), Aretxabaleta, Arrasate-Mondragón (2), Asteasu, Azkoitia (4), Azpeitia, Bergara (3), Deba (3), Donostia-San Sebastián, Elduain, Elgeta, Elgoibar, parzonería de Enirio-Aralar (2), Errenteria (2), Errezil, Gabiria, Hernani (2), Irun (4), Legazpi (2), Mutiloa, Oiartzun, Oñati, Ordizia (2), Tolosa, Urnieta (3), Urretxu (2), Zaldibia, Zestoa y Zizurkil.

En la onomástica y la toponimia guipuzcoanas hallamos rastros de aquella técnica de almacenamiento y comercio del agua solidificada: Neberaldea, Nebereta, Edurzulo, Izozko Gaina, Izoztegi, Izoztegieta… Y también hay varios caseríos Nebera: en el barrio de Gorosta, en Eibar, con el correspondiente depósito que justifica su nombre, y en Aia, hoy en ruinas, edificado a mediados del siglo XVII por la señora de la casa solar de Zarautz, con dos espléndidos 'elurzulos' recuperados en la pasada década.

Igual que se ha hecho en Aia y en otras poblaciones, sería deseable que los restantes neveros fueran objeto de protección como elementos patrimoniales y testimonios que son de unas formas de trabajo, de vida y de consumo que pervivieron entre nosotros durante largos siglos.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Mikel Madinabeitia | San Sebastián

Mikel Madinabeitia | San Sebastián y Oihana Huércanos Pizarro (Gráficos)

Josu Zabala Barandiaran

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.