Secciones

Servicios

Destacamos

Aunque en los siglos XVI y XVII se consideraba que la vejez comenzaba a partir de los 60 años, factores como el desgaste físico, el tipo de alimentación, las enfermedades y la solvencia económica influían de manera significativa en el momento en que una persona entraba en esta etapa de la vida. Estos factores aún determinan hoy el adelanto o retraso de la vejez y su calidad.

Sin embargo, en una sociedad donde no existía la edad de jubilación ni las pensiones ni la seguridad social, ¿cuándo dejaban de trabajar? ¿Cómo sobrevivían las personas mayores? ¿Quién se ocupaba de cuidarlas? Los archivos históricos conservan multitud de documentos a través de los cuales podemos rastrear las peculiaridades de la vejez en esos siglos.

María Ortiz de Muguruza era una mujer rica que poseía una de las principales casas de Elgoibar, la de Muguruza. La vivienda incluía tierras, árboles frutales y bosques de los que María ingresaba grandes beneficios. Ella administraba el ganado que pacía en sus pastos, contrataba a mujeres y hombres que recolectaban las manzanas, decidía a quién vendía las castañas, las nueces y la madera de roble de sus montes. Asimismo, recaudaba dinero por el cereal que se molía en su molino. Así lo hizo durante muchos años, en especial después de enviudar. En definitiva, era una mujer de su tiempo.

No obstante, el transcurrir de los años le pasó factura. La agilidad mental con la que gestionaba sus tierras se fue evaporando y la movilidad que le permitía desplazarse por los terrenos se fue reduciendo. Consciente de las limitaciones y ante el miedo de que su administración conllevara la pérdida de la casa, tomó la decisión de donar sus propiedades a su hija Teresa y al marido de esta. Para María conservar la memoria de la casa y de los antepasados era prioritario.

En consecuencia, el segundo martes de abril de 1506, María se dirigió a un escribano de Elgoibar y le pidió que redactara el documento de donación de la casa y las tierras. En el manuscrito, el escribano anotó las palabras de María, «yo seyendo como soy vieja», así como la preocupación por no poder regir, gobernar ni administrar la casa. El deterioro físico y mental le había anunciado su entrada en la vejez.

La vejez no solo obligó a mujeres como María a renunciar a la gestión de los bienes, sino que también forzó a muchas otras personas a abandonar sus oficios. Factores como la pérdida de movilidad o enfermedades como la gota, el reuma, el glaucoma, las cataratas o las pérdidas cognitivas les obligaba a retirarse. Herreros, canteros, pescadores, soldados, labradoras, lavanderas, nodrizas eran algunos de los oficios que se volvían insostenibles con la edad puesto que requerían de una fuerza física, agilidad y resistencia que disminuía con los años. Para todas estas personas, la vejez comenzaba cuando ya no podían trabajar.

Retirarse de un oficio significaba la pérdida de ingresos, una situación que no todo el mundo encajaba de la misma manera. Y es que el final de la edad laboral acentuaba la desigualdad entre personas acaudaladas y aquellas sin ahorros y propiedades.

Teniendo en cuenta que en el pasado no existían las pensiones, las personas idearon otras fórmulas para dignificar la vida de los mayores. María Martínez de Irarraga, por ejemplo, en 1512 donó a su hija la casa donde vivía en Azkoitia, así como la huerta con la que se sustentaba, porque «le hera nesçesario fuese alimentada» y cuidada. A cambio, la hija y el marido de esta se comprometieron a atenderla hasta el fin de sus días.

Domingo de Unsain también entregó unas tierras y la casa que tenía arrendada a uno de sus hijos bajo la condición de que este le cuidara. En 1601, consciente de que el arado pesaba demasiado para su encorvada espalda y que criar a diez puercos le resultaba agotador, decidió traspasar los trabajos y los beneficios a su hijo.

El intercambio de casa por cuidados, alimentos y vestidos fue una práctica muy extendida en el pasado. Era frecuente que los padres, en previsión de la vejez, firmaran contratos matrimoniales en los que entregaban en dote la casa a una hija o hijo a cambio de vivir en ella y recibir alimentos, vestimenta y cuidados.

María Juan fue una de estas mujeres previsoras. En 1533, cuando acordó el contrato matrimonial de su hijo, le entregó la casa de Eguiluze en Irun como dote, con la condición de que ella seguiría viviendo allí y que el matrimonio se encargaría de su manutención y sustento, utilizando el usufructo de las tierras de la casa. Para María era la solución perfecta; para la nuera, no tanto, pues llegado el momento, los cuidados recaerían sobre ella y no sobre el hijo.

En el caso de las personas adineradas, existía otra vía para asegurarse la atención en la vejez: ingresar en un convento o monasterio. Allí, a cambio de un desembolso económico las monjas o clérigos los cuidarían, limpiarían, les ayudarían a vestirse, les prepararían la comida y les mantendrían la habitación caldeada. Estos espacios religiosos fueron una especie de asilo para las personas que pudieron permitirse pagar la estancia.

Otra práctica frecuente para dignificar la vida de los mayores eran las donaciones en los testamentos. Mujeres y hombres mencionaron cláusulas donde dejaron una partida de dinero a los familiares ancianos o expresaron el deseo de que fueran cuidados en la casa familiar.

Sin embargo, muchas personas al llegar a la vejez no tuvieron apoyo económico ni familiar. Catalina de Zuzanibar, una viuda que vivía en Pasaia, fue una de ellas. Cuando sus manos dejaron de ser útiles para amasar y hornear el pan que vendía, se quedó sin ingresos. Así que, en 1680, decidió alquilar una habitación de su vivienda a una mujer más joven que ella. De esta manera, Catalina no solo aseguró el dinero para pagar los alimentos, cirios y leña, sino también la compañía de alguien que pudiera ayudarla en caso de una caída, ir a la botica a por un ungüento o a la fuente a por agua.

Para las personas en situación de vulnerabilidad, las villas y aldeas de Gipuzkoa crearon espacios donde atenderlas cuando llegaran a la vejez: los hospitales. Allí, gracias a las donaciones de particulares, tenían una cama, unos alimentos y una hospitalera que cuidaba de ellas hasta que fallecían.

Miguel de Alzubide pasó por uno de estos hospitales. Al llegar a la vejez, Miguel tuvo que renunciar al oficio de maestro en la escuela de Irun; en consecuencia, dejó de percibir su asignación. En 1680, se encontraba en tal estado de necesidad, que el concejo de Irun le sustentó con una ración diaria de comida en el hospital.

Para las personas más humildes, la solidaridad era la única vía que les permitía tener una vejez lo más digna posible. En contraste, estaban las personas que podían costearse tratamientos de aguas termales para el reuma en Dax, la compra de ungüentos en una botica o la atención médica.

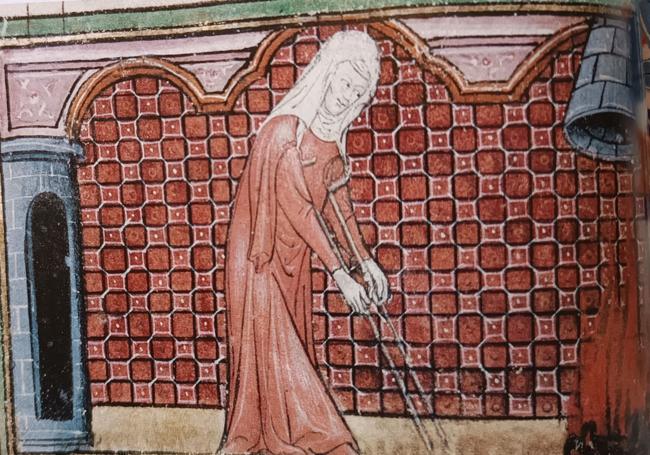

El 10 de julio de 1536, Mari Miqueo de Uarte se presentó ante el alcalde de Hondarribia para relatarle un incidente humillante. Las hermanas Mari Sanz y Juana de Gamboa le habían llamado «mala vieja», y lo grave del asunto, explicó, era que lo habían gritado desde la calle mientras ella estaba asomada a la ventana de su casa. Esto significaba que las personas que transitaban por allí oyeron aquellas palabras, acentuando el insulto y la vergüenza pública que implicaba el término «vieja».

El alcalde aceptó la denuncia y se comprometió a realizar las pesquisas necesarias para determinar si las hermanas Gamboa habían cometido injuria, un delito castigado por la ley. En caso afirmativo, las acusadas deberían retractarse públicamente.

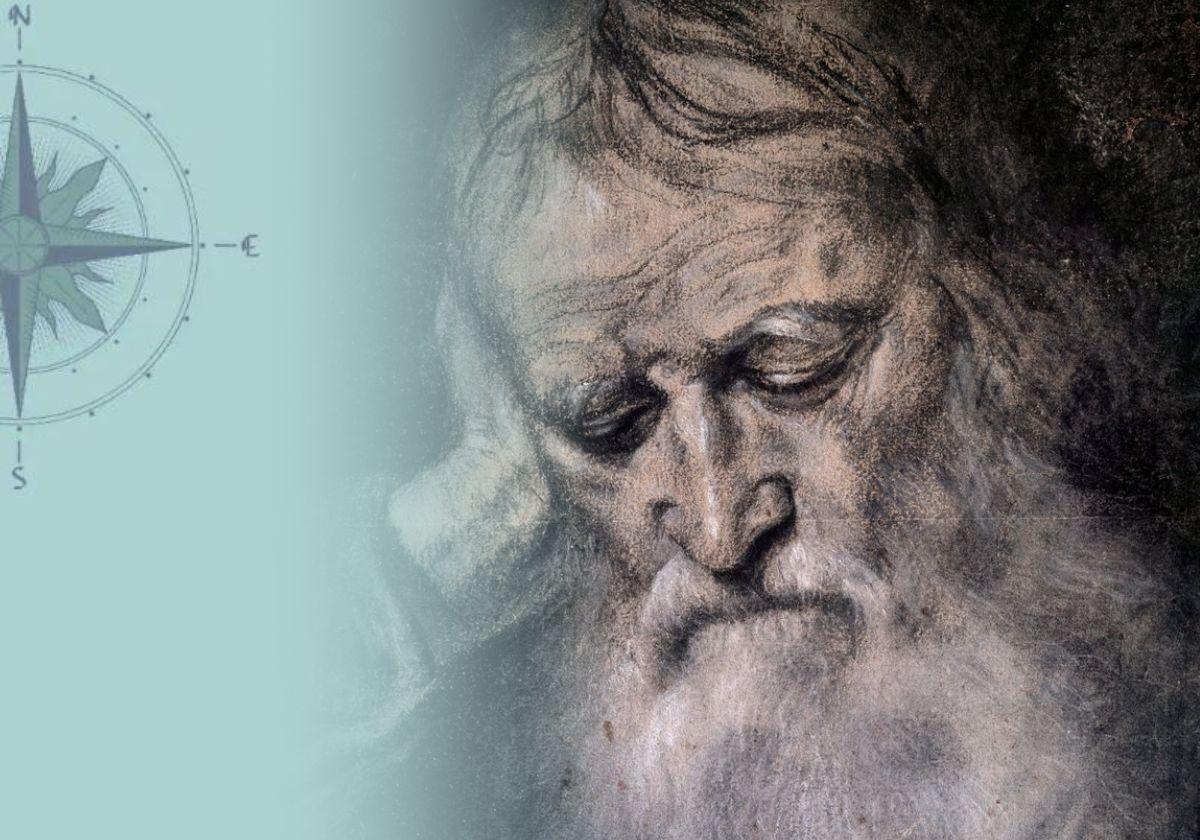

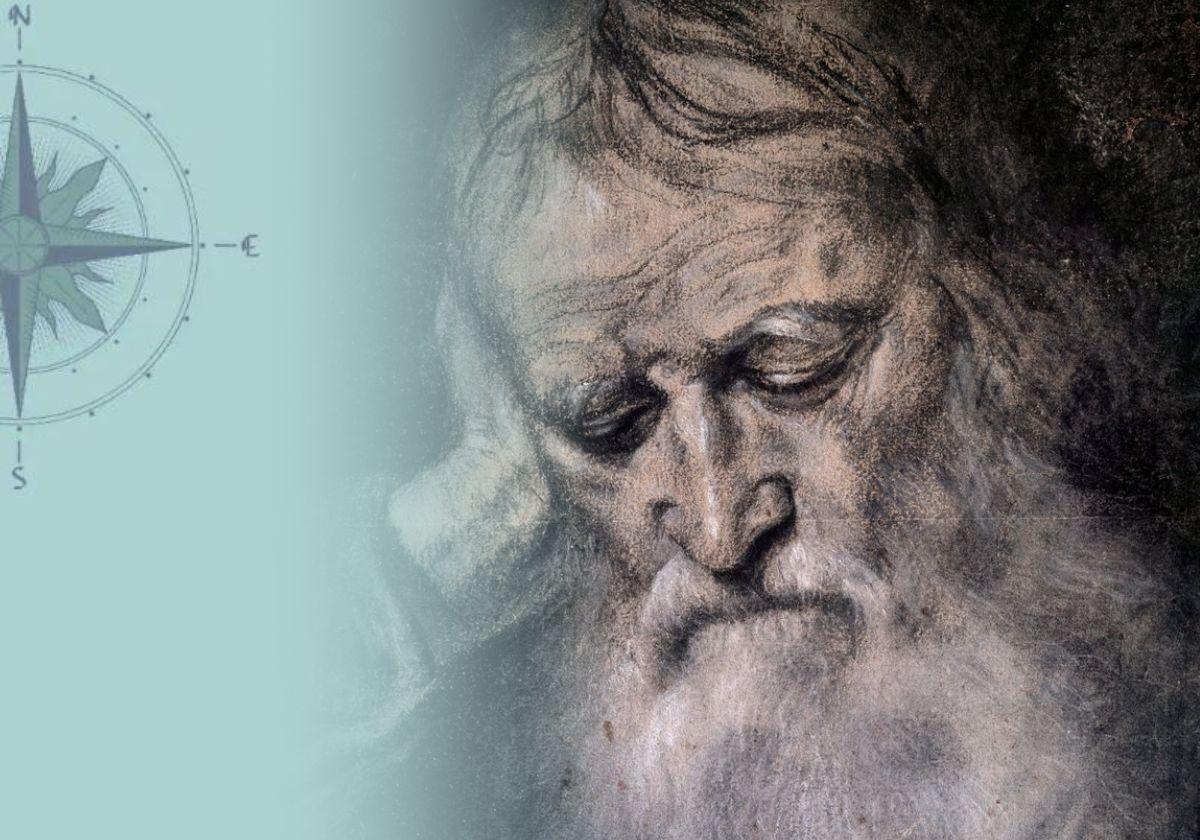

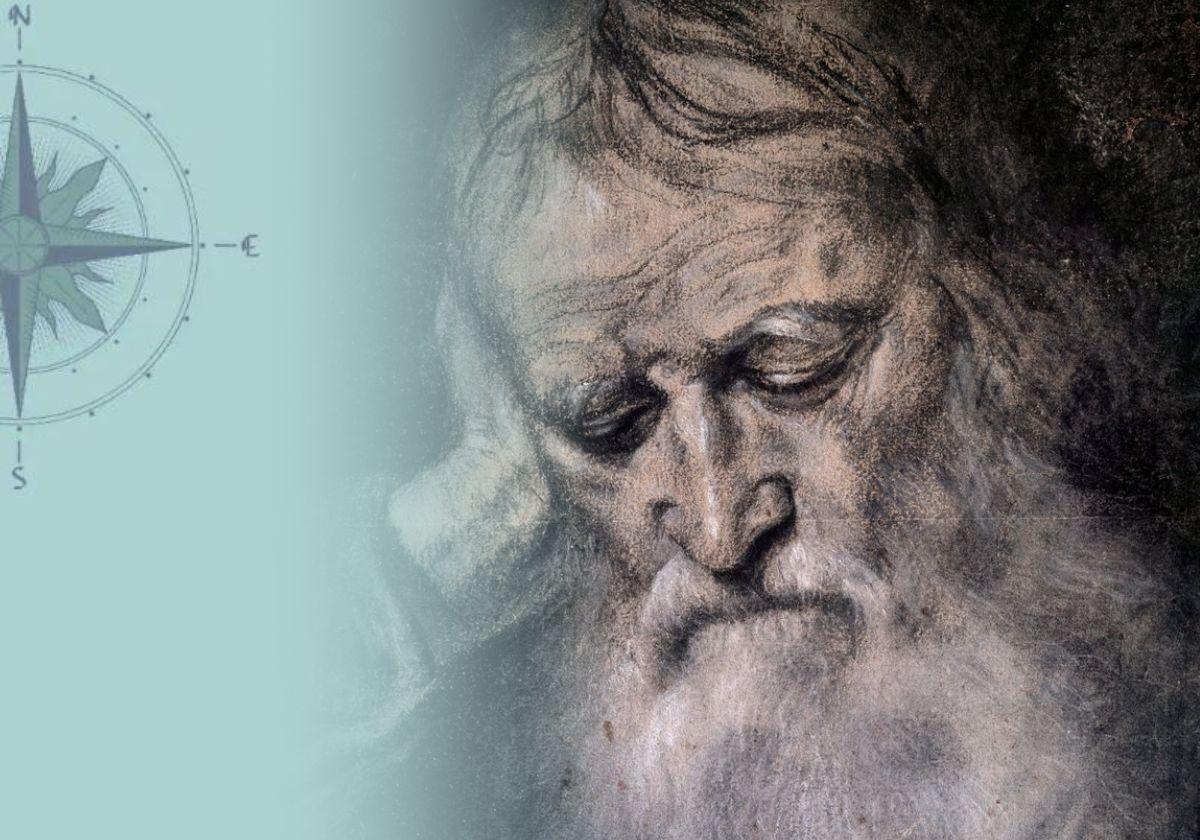

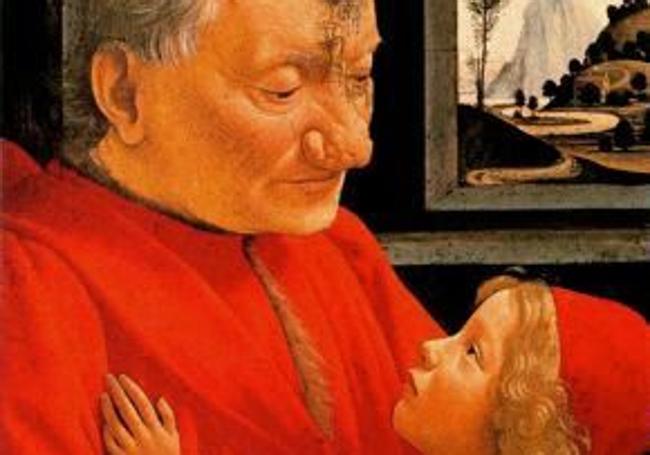

Mientras el adjetivo «vieja» aplicado a las mujeres tenía connotaciones negativas y peyorativas, no lo tenía tanto el de «viejo» aplicado a los hombres. Las mujeres mayores a menudo eran percibidas y representadas de manera despectiva, asociándolas con la decrepitud, la falta de valor, e incluso la brujería, mientras que los hombres mayores podían ser vistos más a menudo como sabios o respetables.

Tanto es así que, en muchos pleitos, hombres octogenarios fueron llamados para declarar pues a ellos se les consideraba guardianes de la memoria. Sus conocimientos y experiencia de vida eran valorados como una fuente fiable de información y juicio. Este respeto por los ancianos varones contrastaba con la percepción negativa de las mujeres de la misma edad, a quienes con insultos como el de «mala vieja» o «puta vieja» las despojaban de dignidad.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

A. González Egaña y Javier Bienzobas (Gráficos)

Lucía Palacios | Madrid

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.