Secciones

Servicios

Destacamos

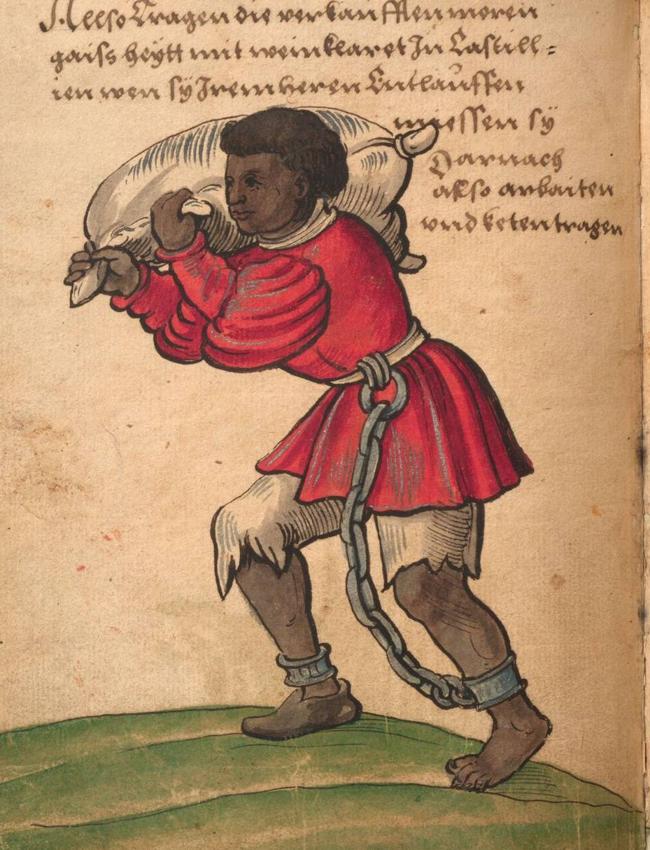

Los documentos conservados en los Archivos Históricos prueban la existencia de esclavos en Gipuzkoa desde el siglo XVI hasta el XVII. Aunque en comparación con otros territorios, como Andalucía o Levante, el número de personas africanas o turcas esclavizadas era mucho menor, es innegable que su presencia en la zona fue una realidad.

Francisco, por ejemplo, fue un esclavo que vivió en Mutriku durante el siglo XVI. A la edad de 13 años, fue capturado por unos tratantes en Orán y poco después vendido a un capitán guipuzcoano. Antes de alejarlo de su hogar, lo obligaron a renunciar a su religión, lo bautizaron en la fe católica y le cambiaron el nombre árabe por uno fácil de pronunciar. En realidad, Francisco era un regalo que el capitán guipuzcoano quería hacer a un bachiller de Mutriku. De esta manera, el adolescente llegó a Gipuzkoa donde sirvió en la casa del bachiller hasta que cumplió los 18. Luego, el bachiller dejó de necesitar sus servicios y lo envió a Sevilla para venderlo, ya que allí había un importante mercado de esclavos.

Magdalena de los Reyes fue la esclava de la zumagarratarra Catalina de Idiáquez. Al igual que muchos otros esclavos, a Magdalena la apresaron en la zona denominada Berbería o costa berberisca, formada por Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Después Catalina de Idiáquez la compró y desde entonces Magdalena se dedicó a orear las sábanas, frotar la ropa, barrer los suelos y servir la mesa. Cuando Magdalena cumplió 25 años, quedó embarazada y su propietaria quiso deshacerse de ella y de su futuro bebé. Así que, en 1626, se la entregó a un gazteiztarra para que este la vendiera. Eso sí, le explicó que, aunque embarazada, no era alcohólica ni ladrona ni estaba enferma. En definitiva, era una mujer dispuesta a trabajar y que en breve daría a luz a un nuevo esclavo o esclava, por lo que la persona que la comprara conseguiría una buena oferta.

Según las fuentes documentales, es evidente que muchos guipuzcoanos tuvieron relaciones sexuales con sus esclavas, o incluso con las esclavas de otros dueños. Por ejemplo, Dionisio Adame de Arreguia, cuando se trasladó a vivir a la ciudad de los Reyes, actual Lima en Perú, compró a María, una esclava procedente de Guinea con quien tuvo dos hijos.

Al regresar a Soraluze con sus hijos, la idea de que la descendencia de una esclava anduviera con las muchachas de la villa no agradó a mucha gente. De modo que, varios vecinos denunciaron a Dionisio y, en 1590, solicitaron la expulsión de los «negros» de Gipuzkoa. Sin embargo, Dionisio defendió a sus hijos argumentando que había otros esclavos en la tierra a los que no se denunciaba, lo que dejaba claro que había algún interés particular en esa denuncia, además de que había personas esclavizadas.

Otro guipuzcoano que tuvo descendencia con una esclava fue Juan Dabil de Aguirre. Durante su estancia en Cádiz, tuvo una relación con María, la esclava de un herrero, con quien tuvo una hija, Magdalena. Como era habitual, su hija fue obligada a convertirse en esclava en cuanto tuvo edad para cargar un cántaro de agua. Pasado un tiempo, Juan Dabil quiso regresar a Mutriku, su localidad natal; sin embargo, sabía que allí las personas de ascendencia africana, árabe o judía no eran bien recibidas, pues cada cierto tiempo se promulgaban edictos de expulsión contra estas personas. De hecho, muchos guipuzcoanos vendían a sus esclavas o esclavos antes de regresar a Gipuzkoa. De modo que, Juan Dabil volvió solo a Mutriku. No obstante, en 1559, al final de su vida, se acordó de Magdalena, y decidió dejar dinero para pagar su libertad.

Otra persona que también logró obtener la libertad fue Juan de Málaga. Sus propietarios, un matrimonio de Bergara, le otorgaron la libertad en 1554 como agradecimiento a los buenos servicios prestados. En realidad, el matrimonio y Juan llegaron a un acuerdo por el que, a cambio de la libertad, el ex esclavo estaba obligado a cultivar las tierras, cuidar los árboles frutales, criar las gallinas, esquilar las ovejas y mantener la casa propiedad del matrimonio en Bergara durante un periodo de diez años.

Como es de suponer las personas esclavizadas ansiaban la libertad, de ahí que muchas de ellas huyeran de sus dueños. En 1581, por ejemplo, María de Pereda se escapó de su casa, subió a una de las gabarras que había en Behobia y le pidió al barquero que la llevara a Francia. Sin embargo, un vecino de Irun se dio cuenta de que aquella mulata que había embarcado era la esclava de Juan de Astigar y de Estefanía de Eguia, y no dudó en denunciarla. Antes de que llegara a la otra orilla, las autoridades irundarras la apresaron y, a continuación, la devolvieron a sus propietarios. El delator recibió una recompensa, mientras que el gabarrero fue condenado a pagar una multa.

Las denuncias eran un negocio lucrativo para los delatores. Los propietarios se alegraban tanto de recuperar a sus esclavos que siempre estaban dispuestos a pagar unos ducados al denunciante. No es de extrañar, por tanto, que en Irun, la puerta de escape para muchos de esclavos, proliferaran las denuncias. Cualquier vecino que interceptara a un persona mulata, negra o árabe, podía retenerla y llevarla ante las autoridades. Después se celebraba un juicio para comprobar si la persona era esclava o no. Como en la actualidad, el color de la piel era un prejuicio.

Así le ocurrió a Fernando, un joven de 20 años que tuvo la mala suerte de toparse con Pedro de Urdanibia. A principios de abril de 1532, Fernando llegó a Irun con la intención de ir a Bayona. No solo su forma de vestir, con un sayo azul, medias calzas blancas y un bonete negro, sino también su color de piel llamó la atención de Urdanibia, quien enseguida sospechó que se trataba de un esclavo huido. Así que, lo retuvo y lo llevó ante las autoridades.

Durante el interrogatorio, Fernando confesó que había nacido en Berbería, que lo habían llevado cautivo a Portugal, donde lo habían bautizado y había sido esclavo de un maestre. Expresó su deseo de cruzar a Francia, porque desde allí podría embarcarse rumbo África y, así, regresar a su hogar. Sin embargo, Fernando no alcanzó su deseo, y en cambio, Urdanibia cobro un incentivo por su captura.

Pedro de Pimentel también tuvo mala suerte. Cuando el 20 de julio de 1616 se acercó al Puntal de Hondarribia para tratar de cruzar a Francia, un vecino le exigió que se detuviera, pues quería asegurarse de que no era esclavo. Comenzó así un forcejeo entre los dos, lo que llamó la atención de otros vecinos de la zona. Finalmente, unos soldados lograron retener a Pimentel y conducirlo a la cárcel. Allí, el preso confesó ser de Constantinopla y tener 42 años. Luego narró que lo habían cautivado cuando tenía 27 años para remar en las galeras y que cuando tenía 36 lo vendieron a un marqués de Valladolid. La declaración no le sirvió para que lo dejaran en libertad. De hecho, tuvo que pasar dos meses encarcelado, el tiempo que las autoridades tardaron en localizar a su propietario. Naturalmente, el soldado que lo apresó se llevó una recompensa.

Durante más de tres siglos, la esclavitud fue un entramado aceptado que se veía como algo normal. Muchas personas estaban involucradas en ella, empezando con los estamentos oficiales que otorgaban las licencias para transportar esclavos, pasaba por quienes se encargaban de hacinarlos en los barcos y llevarlos rumbo a América o Europa, continuaba con los propios tratantes y finalizaba con los compradores. Los guipuzcoanos no solo fueron dueños de esclavos, sino también formaron parte de ese comercio oficial.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Álvaro Soto | Madrid y Lidia Carvajal

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.