.jpg)

.jpg)

Secciones

Servicios

Destacamos

.jpg)

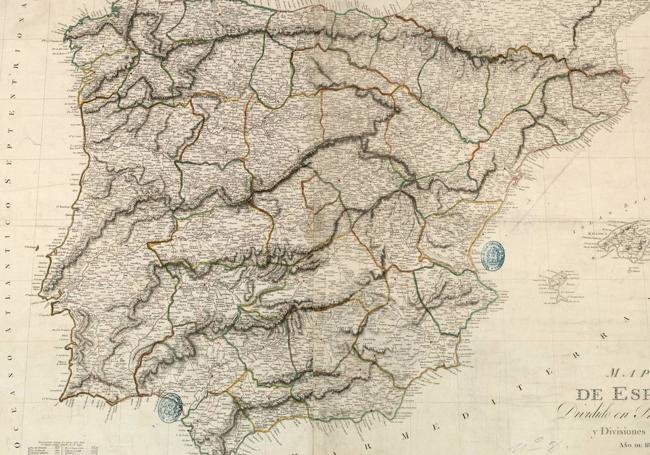

Se diría que el mapa provincial de la península ha llegado inalterado hasta nosotros desde la noche de los tiempos. Sin embargo, la división territorial que hoy conocemos es un concepto relativamente reciente que hunde sus raíces en las primeras décadas del siglo XIX, cuando los vientos revolucionarios procedentes de Francia cruzaron la frontera y activaron reformas destinadas a cambiar el semblante del país para adecuarlo a los nuevos tiempos.

La modernización de la administración que propugnaba el poder napoleónico, que se hizo con las riendas de España en 1808, pasaba por una nueva distribución territorial. Los reinos y señoríos heredados del Antiguo Régimen estaban reñidos por la irregularidad de sus dimensiones con un reparto territorial homogéneo. Una administración eficiente requería provincias racionales que tuviesen tamaño y población equiparables.

Una de las primeras cosas que hizo José Bonaparte cuando llegó al trono español fue encargar la realización de un nuevo mapa provincial en aplicación de los criterios de racionalidad que se habían impuesto en 1789 a la hora de dibujar la nueva división departamental de Francia. El encargo recayó en José María de Lanz y Zaldívar, un descendiente de navarros nacido en el México aún español que se había educado en el Real Seminario de Bergara.

Lanz, afrancesado y acérrimo defensor de los principios de la Ilustración, se decantó por una división territorial cartesiana inspirada en los accidentes geográficos que daba la espalda por completo a las tradiciones y convenciones históricas. Ingeniero y matemático, tomó como modelos los trabajos de Juan Antonio Llorente y Francisco Amorós, que habían esbozado sendos mapas que ponían fin al reparto territorial heredado del Antiguo Régimen. El racionalismo a ultranza de Lanz le llevó a dibujar una división que buscaba por encima de todo unidades provinciales homogéneas en lo que se refiere a dimensiónes y población sin tener en cuenta consideraciones de carácter histórico-cultural.

Fue así como en 1810 el Gobierno de José Bonaparte sacó adelante una nueva ordenación que dividía el territorio en 38 prefecturas y 111 subprefecturas siguiendo el modelo francés. Todas ellas ignoraban los nombres por las que hasta entonces habían sido conocidas y adoptaban los de sus ríos o accidentes geográficos más representativos. Como muchos otros territorios peninsulares, Gipuzkoa desapareció literalmente del mapa. Y lo hizo no sólo por el cambio del nomenclátor, sino porque su territorio fue dividido en dos y repartido entre las prefecturas de Cabo Machichaco y Bidasoa.

El grueso del País Vasco, lo que entonces se conocía como las Vascongadas, fue agrupado en la prefectura de Cabo Machichaco, que absorbía las antiguas provincias de Bizkaia y Álava y la parte más occidental de Gipuzkoa. La muga estaba en el Oria: los territorios guipuzcoanos a su izquierda formaban parte de Cabo Machichaco mientras que el resto, Tolosa y San Sebastián incluidas, se integraban en Bidasoa. La capital de la primera prefectura era Vitoria mientras que la de la segunda le correspondía a Pamplona. A Bilbao y Azkoitia se les asignó rango de subprefecturas de Cabo Machichaco, el mismo papel que desempeñaban San Sebastián y Olite en le caso de Bidasoa.

Además de la Gipuzkoa oriental, la prefectura de Bidasoa comprendía el territorio tradicional de Navarra. El nuevo mapa provincial, que vio la luz en un decreto de 1810, daba prioridad a los criterios puramente demográficos y geográficos en detrimento de las convenciones históricas. Los ríos dibujaban las fronteras del territorio con independencia de las realidades culturales que se viviesen en sus dos orillas. Como el Oria en el caso de Gipuzkoa, el Ebro dividía en dos Aragón partiendo la antigua provincia de Zaragoza (ahora prefectura de Ebro y Jalón) por la mitad.

El nuevo mapa buscaba sobre todo una mejora de la eficacia administrativa. Cada departamento estaba al mando de un prefecto que era el representante de la autoridad central y de dos subprefectos que se encargaban de auxiliarle. El hecho de que las prefecturas tuviesen tamaños y poblaciones homogéneas facilitaba sobre el papel las tareas de un gobierno inspirado en los principios de la igualdad y la racionalidad.

El mapa prefectural nunca llegó a aplicarse. La guerra que se había desatado para expulsar a las tropas napoleónicas frenó casi todas las reformas puestas en marcha por la administración de José Bonaparte. El diseño, sin embargo, fue fuente de inspiración para la división provincial que terminaría aprobándose en 1833, que es básicamente la que ha llegado hasta nuestros días. Esta última configuración, que debe mucho al ingeniero guipuzcoano José Agustín de Larramendi, recuperó las tres provincias vascas ninguneadas por la administración napoleónica aunque aprovechó también algunas de sus aportaciones, caso de la división de Cataluña en cuatro departamentos, de Aragón en tres o de Extremadura en dos.

Publicidad

Álvaro Soto | Madrid y Lidia Carvajal

A. González Egaña y Javier Bienzobas (Gráficos)

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.