.jpg)

.jpg)

Secciones

Servicios

Destacamos

.jpg)

A Esperanza la miran con envidia porque su novio, dueño de una droguería en la calle Mayor de Madrid, le regala «jabón Lagarto, del de antes de la guerra, de ese que nadie tiene». Oyéndola presumir, sus amigas piensan: «¡Qué mujer de suerte! ¡Jabón Lagarto!».

Sucede en un pasaje de 'La Colmena', obra maestra de Camilo José Cela y descarnado retrato de la España de los años cuarenta, época de racionamiento en que la marca del reptil era objeto de deseo inasequible para la mayoría.

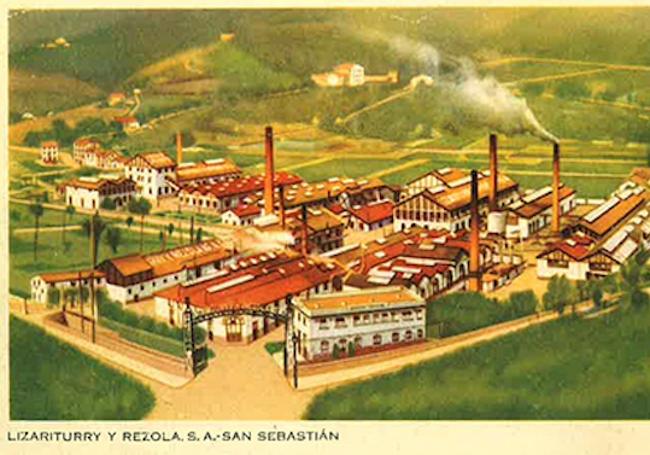

Desde principios del siglo XX, el celebérrimo jabón se producía en la planta donostiarra de la empresa La Providencia, fundada por dos comerciantes guipuzcoanos residentes en el barrio de Altza: Manuel Lizariturry Echave y José Antonio Rezola Gaztañaga. En sus inicios, década de 1860, estuvo especializada en la fabricación y venta de velas y jabones, pero con el progreso de la electrificación urbana la demanda de candelas cayó en picado, lo que les llevó a apostar decididamente por la producción de jabón ordinario y de tocador.

Apareció entonces en escena un inventor alemán, Peter Krebitz, quien decía haber dado con una nueva fórmula para la elaboración de pastillas higiénicas. Lizariturry y Rezola apostaron por él, no sin riesgo, y le compraron la patente en exclusiva para España. La desconfianza que la operación suscitó acabaría plasmándose en el nombre del innovador producto: y es que, aún en fase de prueba, sus recelosos empleados cruzaban los dedos e invocaban a la suerte con la popular expresión «lagarto, lagarto». No hizo falta más: el éxito fue tal que Lagarto sería proclamada, años después, la marca más popular entre los consumidores españoles, por delante de otras multinacionales como Nescafé o Duralex.

Erigida en empresa líder del sector jabonero, la distribución de la mercancía se realizaba por tierra a través del ferrocarril y por mar desde el puerto de Pasajes, para lo que disponía de una vía férrea independiente que conectaba su sede en el barrio del Antiguo con el centro de San Sebastián. Los trabajadores disfrutaban de ventajas como un economato de consumo y una caja de previsión (especie de Seguridad Social privada), así como de viviendas en la barriada residencial construida por la empresa en el entorno de la planta fabril, que corresponden a los actuales números 33 al 41 de la avenida de Zarautz.

Por otro lado, el sobrante oleaginoso del proceso de fabricación de las velas se trasladaba a una sucursal situada en el barrio de Lasarte de Urnieta, Biyak-Bat, donde mediante prensado hidráulico se obtenían aceites de semillas y tortas de coco con destino a la alimentación del ganado. Una rentable reutilización de los residuos.

El salto definitivo de Lagarto al olimpo de las marcas comerciales llegaría a mediados de los años veinte. Alguien dentro de la empresa tuvo la feliz idea de contratar al artista gráfico Pedro Antequera Azpiri, promesa de gran talento que había sido premiado en distintos certámenes y que desde unos años antes residía en la capital guipuzcoana. En un momento en que la publicidad de bienes de consumo estaba experimentado notable auge, le fue encargado el diseño de un cartel para Lagarto. Así nació el archifamoso afiche que se erigiría en todo un referente en la historia del grafismo español, al tiempo que contribuyó al renombre de la pastilla.

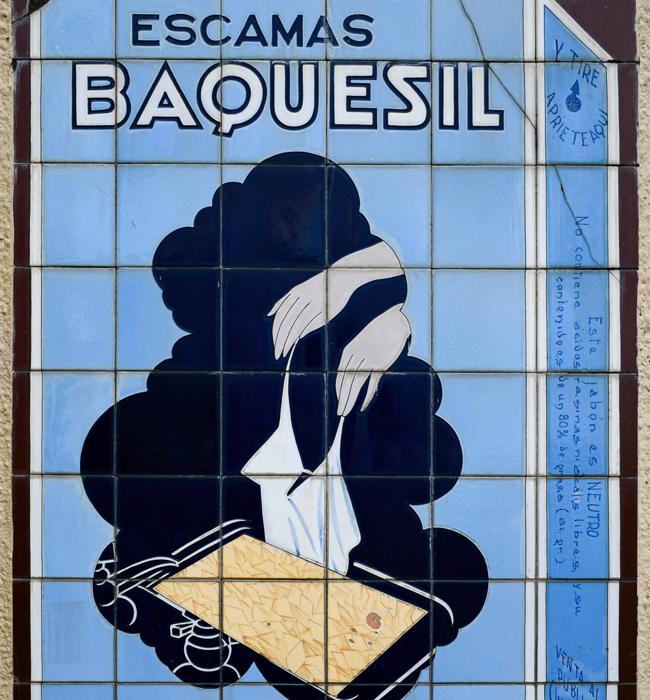

Añadamos ahora que La Providencia, reconocida como «la más importante en su género de España», no fue la única fábrica de jabones existente en Gipuzkoa. Aunque de menor importancia, hubo otras industrias implantadas en la propia San Sebastián (como Cálber, conocida sobre todo por sus polvos talco, o Baquesil), Errenteria, Hernani, Ibarra, Legorreta, Tolosa o Villafranca de Oria, actual Ordizia.

En esa última, José Gregorio Arana Goicoechea abrió una manufactura a finales del siglo XIX que luego heredaron sus dos hijas y que, bajo la etiqueta de Bilore, consiguieron situar como la más seria competidora de Lagarto en el sector de los detergentes y productos de perfumería. Forzada por su crecimiento, en 1962 levantó una nueva plata en Zaldibia y se expandió con centros de actividad en Lucena (Córdoba) y en Francia. En el nacimiento de la televisión en España, Bilore se dio a conocer con anuncios que impulsaron su expansión en el mercado.

A partir de los años sesenta y hasta el traslado de su razón social a Zaragoza en 1985, al catálogo comercial de Lagarto se fueron añadiendo diferentes géneros de limpieza como detergentes, jabones líquidos y también lejía, otro producto con amplio censo de fabricantes en nuestro territorio.

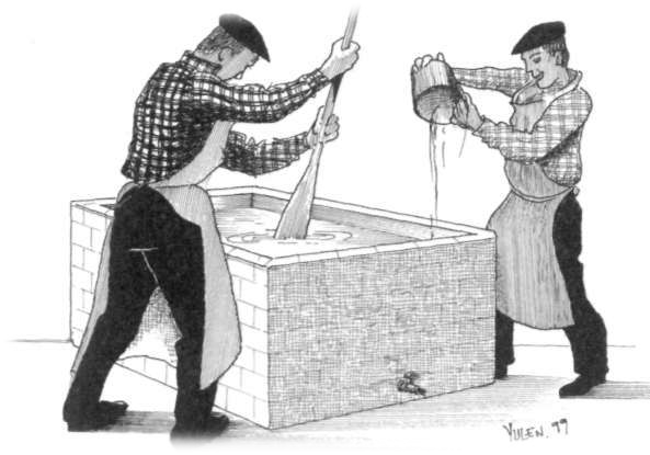

La lejía es un líquido alcalino utilizado como desinfectante común y para el blanqueamiento de tejidos. Durante largo tiempo su elaboración se hacía de manera artesanal dado que bastaba un pequeño taller con tinas de diversos tamaños para llevarlo a efecto. En una de ellas se mezclaba agua corriente con cloruro de cal y sosa, y a continuación se removía lenta pero constantemente durante al menos una hora (al principio esto se hacía a mano y luego con una pala eléctrica). En esta operación se desprendían polvo y gases cuya inhalación provocaba irritación e intoxicaciones, por lo cual los trabajadores debían protegerse la nariz y la boca.

Tras dejar reposar el líquido turbio durante una noche, la mezcla se trasvasaba a otra tina desde la cual se procedería a su envasado final. El poso que quedaba en el fondo de la primera cuba se retiraba con pala. En épocas en que apenas había conciencia sobre la necesidad de cuidar el medio natural, estos restos contaminantes se vertían sobre algún cauce público o, en el mejor de los casos, se utilizaba para marcar las líneas de los campos de fútbol. Así nos lo dio a conocer el etnógrafo debatarra Carmelo Urdangarin, especialista en oficios tradicionales, quien también recoge el dato de que este gremio tenía un carácter fundamentalmente familiar. Unas pocas personas llevaban a cabo todas las labores, desde la elaboración del producto al reparto. Además, aprovechaban su pequeña red comercial para distribuir otros artículos de droguería como sal, jabón y arena para la limpieza de las cocinas económicas.

En 1944 había en Gipuzkoa del orden de medio centenar de fábricas de lejía que, en su mayoría, seguían el procedimiento artesanal aquí descrito. Destacaban Donostia con diez productores y Errenteria con siete. Algunas marcas alcanzaron importante proyección dentro y fuera de nuestro territorio, como La Montañesa, El Canario, El Caballo, La Guipuzcoana, La Manuelita, además de El Chimbo, con planta en el barrio donostiarra de Amara aunque su casa matriz se hallaba en Bizkaia.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Ángel López | San Sebastián e Izania Ollo | San Sebastián

Fermín Apezteguia y Josemi Benítez

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.