.jpg)

.jpg)

Secciones

Servicios

Destacamos

.jpg)

En los siglos XIV y XV, Europa occidental experimentó transformaciones sociales, económicas y políticas. En las áreas rurales, los campesinos, agobiados por las cargas fiscales ... y la presión de los señores feudales, se levantaron contra las injusticias. Mientras tanto, en los núcleos urbanos, una élite surgió gracias al auge del comercio y comenzó a ocupar los cargos más influyentes en los concejos locales. Estos cambios desencadenaron conflictos sociales y una desestabilización del sistema feudal. En este contexto, Gipuzkoa, integrante de este occidente europeo, también experimentó los vaivenes de la crisis del feudalismo.

En la raíz de muchos conflictos sociales se encontraba la idea de «quién valía más en la tierra». La nobleza rural, encabezada por los señores feudales, ejercía su dominio ancestral sobre territorios y personas. Organizados en linajes, algunos unidos por lazos de parentesco y otros enfrentados en demostrar superioridad, la nobleza rural empleaba todos los medios para mantener una sociedad desigual. Desafiar la jerarquía tradicional resultaba inconcebible en ese orden social arraigado.

De hecho, la nobleza rural se consideraba la legítima dueña de las tierras, de numerosas iglesias, de los molinos, de los montes, de los bosques y de los ríos. En gran parte, su riqueza dependía de los ingresos derivados de esas propiedades. De manera que, en cuanto los campesinos cuestionaron la propiedad de las tierras y dejaron de pagar por aprovecharlas, los señores feudales vieron amenazados sus ingresos.

De forma paralela, algunos miembros de los linajes se fueron a vivir a los núcleos urbanos porque creían que, si ocupaban cargos concejiles y controlaban los mecanismos comerciales, allí obtendrían otras fuentes de ingresos. De esta forma, comenzaron a construir sus casas torre en el interior de villas como Arrasate, Azkoitia, Azpeitia, Segura, Ordizia o Bergara.

No obstante, mientras en las zonas rurales los señores feudales se encontraron con la resistencia campesina, en las villas se toparon con el rechazo de las élites comerciales, pues estas no estaban dispuestas a repartir el poder. Además, entre los propios linajes compitieron por acaparar los recursos económicos y políticos; y es que no había pastel suficiente para tanto noble.

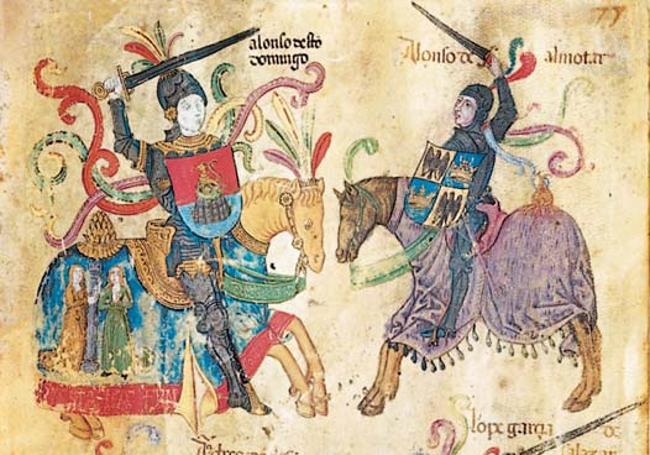

La violencia se convirtió en el medio para demostrar «quién valía más». Los linajes se agruparon en bandos y comenzaron a enfrentarse de forma violenta contra el campesinado, las élites urbanas y contra ellos mismos.

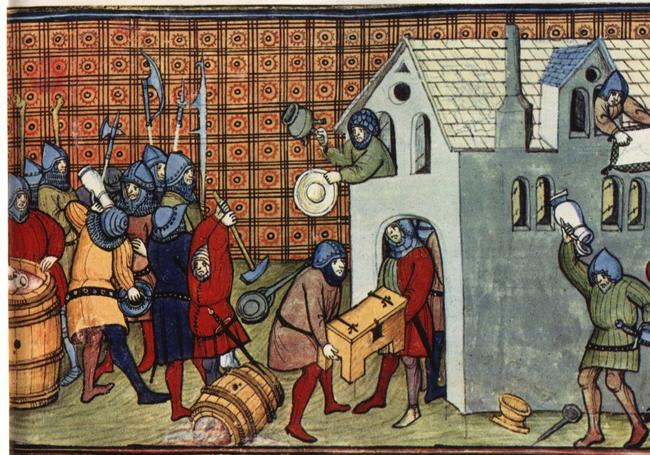

La violencia señorial comenzó a generalizarse. En los caminos, los acólitos de los señores feudales se ocultaban entre los matorrales, a la espera del paso de un carromato cargado de cereal, de barriles de vino o de fardos de telas. Los malhechores detenían la mercancía con violencia, se apoderaban de ella y se la entregaban a su señor para luego venderla.

Al mismo tiempo, los linajes desataron toda su violencia tanto en las aldeas como en las villas, enfrentándose unos contra otros. Organizados en bandos antagónicos, incendiaron viviendas, forzaron a mujeres, asaltaron casas torre, expulsaron a sus dueños y llevaron a cabo asesinatos a la vista de familiares y amigos. En lugares como Oiartzun, Zumarraga, Azkotia, Elgeta y Berastegi los linajes a caballo se enfrentaron con sus espadas, ballestas y lombardas, provocando la muerte de cientos de personas.

En 1446, los Lazcano, inmersos en un conflicto con los Balda y los Loyola, quemaron Azkoitia. Como respuesta, los Balda no tardaron en vengarse, lanzando un ataque sobre Berastegi. La escalada de violencia alcanzó su punto álgido en la primavera de 1448, cuando los Guevara, Gamboa y Balda se enfrentaron a los Unzueta y Zaldibar en Arrasate.

Ante la dificultad para lograr la victoria, los Guevara, Gamboa y Balda decidieron optar por una estrategia bélica: incendiar la villa con el objetivo de forzar la salida de sus enemigos. Pacientemente, aguardaron a que salieran, después los atacaron; a continuación, prendieron a algunos y asesinaron a otros. Aunque para algunos la táctica fue un éxito, para los habitantes de Arrasate fue un desastre: perdieron las casas donde vivían, los comercios donde trabajaban y los víveres que almacenaban.

La situación de violencia era insostenible. Por una parte, los labradores sufrían cada vez más la presión señorial, por otra, los núcleos urbanos –las villas– necesitaban paz para poder desarrollar las actividades comerciales. Además, tal y como se había comprobado en 1446 y 1448, la integridad física de las propias villas peligraba. Es decir, salvo a la nobleza rural, a nadie más le interesaba los conflictos sociales. Así que, las villas decidieron actuar a través de la Hermandad, un organismo que había nacido para defender sus intereses, contener la violencia de los linajes y frenar el bandidaje.

Aunque la Hermandad tenía autorización real para apresar a los que cometieran delitos y en especial actuar contra los señores feudales, la quema de Arrasate le indujo a traspasar los límites de sus funciones. Sin aguardar la autorización real, los alcaldes de la Hermandad convocaron a la población de villas y aldeas para que se alzaran contra la nobleza rural. Este enfrentamiento supuso la quema de casas-torre, el arresto de varios líderes de los linajes y la condena a muerte de algunos de ellos. Aquella convocatoria había excedido las atribuciones de la Hermandad, y, por consiguiente, podría suponer represalias por parte de la Justicia real.

Sin embargo, lejos de ser castigados, Enrique IV de Castilla perdonó la extralimitación de los alcaldes de la Hermandad. En realidad, lo que el rey deseaba era que reinara la paz en Gipuzkoa para poder seguir desarrollando las actividades comerciales y artesanales, pero también buscaba evitar que los enemigos de Castilla percibieran cualquier vulnerabilidad y pudieran atacar. En definitiva, mantener la estabilidad social para evitar males mayores era la justificación del perdón.

Así que, el 30 de abril de 1455, Enrique IV emitió una carta de perdón dirigida a los alcaldes y oficiales de la Hermandad. En el documento, expresaba su agradecimiento por los valiosos servicios prestados por Gipuzkoa y alentaba a que continuaran en la misma línea. Asimismo, destacaba que el indulto no se limitaba únicamente al año 1455, sino que se extendía retrospectivamente siete años atrás; es decir, perdonaba todos los delitos cometidos desde 1448, tras los acontecimientos de la quema de Arrasate.

En palabras precisas del monarca: «por esta mi carta perdono a los alcaldes e procuradores de la dicha provincia e diputados e otros oficiales de personas qualesquier vecinos y moradores de la dicha provincia e de otras partes e lugares todos e qualesquier delitos e eccesos e crímenes e malfechones que ellos e cada uno e qualquier de ellos a voz e apellido de la Hermandad de la dicha provincia de Guipúzcoa».

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Las olimpiadas de la FP cántabra

El Diario Montañés

Publicidad

Publicidad

Recomendaciones para ti

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.