Secciones

Servicios

Destacamos

Pocos oficios de los que hoy ya solo perviven en el recuerdo de los más mayores podrían compararse por su dureza y su singularidad técnica al del 'hondarzale' o arenero. Decimos oficio, aunque con matices, pues más bien se trataba de un recurso económico suplementario entre familias del medio rural en una época de estrecheces.

La arena era y es un bien demandado por diferentes sectores: en albañilería y construcción mezclándola con cal se hace el mortero (de ahí la expresión 'una de cal y otra de arena') y sirve como abrasivo para el corte de materiales pétreos; los baserritarras la empleaban en los lechos del ganado y como abono; también solicitaban arena los ferrocarriles por sus cualidades antideslizante en las vías en pendiente.

Los areneros guipuzcoanos trabajaban bien en seco o sumergidos. Los primeros lo hacían en las riberas fluviales del Urola, del Bidasoa, del Oria o del Narrondo, de cuyas orillas tomaban directamente el material sedimentado sin necesidad de meterse en el río. Una segunda modalidad 'de seco' se practicaba en las playas. Durante la bajamar el arenero elegía un buen montículo, a ser posible con poca piedra, y lo dejaba varias horas a secar antes de llevárselo en su carro. La libre extracción de la sílice de las playas terminó cuando estas fueron declaradas de uso público. Posiblemente el último arenal de Gipuzkoa donde perduró la actividad fue Ondarbeltz de Mutriku, hasta finales de la década de los cincuenta.

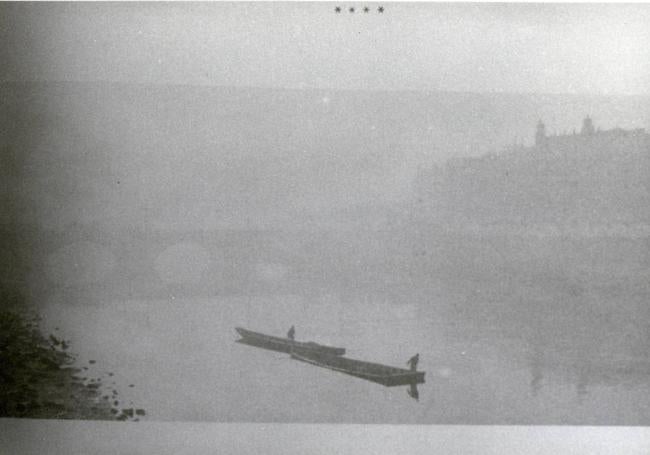

Pero la estampa clásica del arenero con el agua hasta la cintura paleando desde el lecho a la gabarra era característica de la desembocadura del Urumea. Especialmente exigente, esta labor requería un buen conocimiento de los fondos y de las corrientes, caprichosamente cambiantes y peligrosas, amén de gran resistencia física para echarse al río a cualquier hora del día o de la noche, dormir a deshoras, cavar dentro del agua y, una vez terminada la recogida, aguardar pacientemente la subida de la marea a bordo de la barcaza bajo la lluvia, el sol o el frío. Es así que todos los viejos areneros al evocar aquellos esforzados años coincidían en la gran dureza del trabajo, tal como apuntó el etnógrafo Antxon Aguirre Sorondo en el principal estudio dedicado a este tema publicado en el 'Anuario de Eusko Folklore' de 1991.

Casi a diario durante los meses de otoño e invierno, los 'hondarzaleak' de Loiola, Martutene, Astigarraga o Hernani, en sus gabarras impulsadas con la 'agaia' o pértiga apoyada al hombro, se deslizaban hasta la desembocadura del Urumea. Allí elegían un fondo de arena y aguardaban a la bajamar antes de introducirse en el cauce. Tirando de pala, iban extrayendo el material hasta llenar la barca (dependiendo de su tamaño podían estibar varias toneladas). Hecho esto, tocaba otra vez esperar a que el nivel de las aguas subiera (cuando, según su expresión, «la marea mata la corriente del río»), momento en el que emprendían el regreso. En total, la jornada se prolongaba unas siete horas. Durante los tiempos muertos muchos areneros practicaban la pesca como auxilio al sustento doméstico; así obtenían almejas, corcones —que saltaban a veces a las barcas—, cangrejos, etc.

Resultaba imposible trabajar siempre que hubiera 'golpe de mar', que es como llamaban a la marea viva o peligrosa que penetra en el río, ni si había 'golpe de agua', sinónimo de crecida por grandes lluvias. Por otra parte, en días de viento sur debían poner especial cuidado pues al soplar de proa (en sentido contrario a la dirección de la gabarra cargada) las olas podían anegarla y llevarla a pique. Ante tal riesgo, esos días reducían la estiba de arena a la mitad.

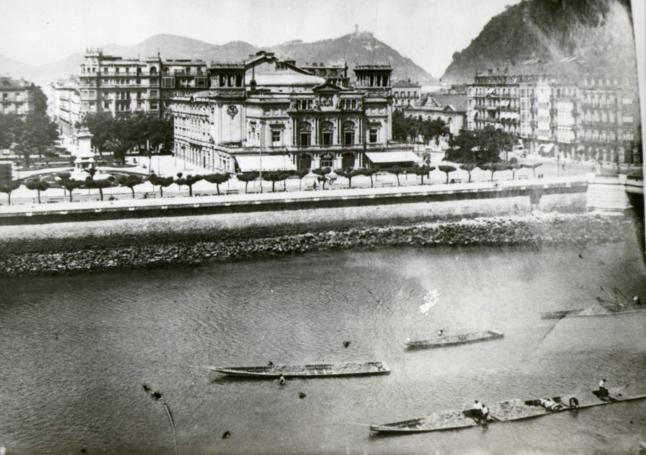

Al igual que los pescadores conocen las distintas zonas de faena con determinados nombres, los areneros tenían dividido el Urumea en áreas de trabajo. El 'txoko' era el tramo entre los puentes de Santa Catalina y del Kursaal. De aquí sacaban arena blanca, de playa o mar, y por tanto más salada y 'viva'. No era buena para la construcción, pero sí para las camas de los animales en los caseríos. Según el código no escrito de la profesión, el primero que cruzaba bajo el puente de María Cristina tenía preferencia para anclar en el 'txoko', aunque luego permaneciese parado aguas arriba a la espera de la bajamar.

Conocían como 'las irunesas' (por el sobrenombre popular de la sidrería Irunesketa, situada en la calle San Marcial, donde solían almorzar) a la zona entre el puente de Santa Catalina y el de María Cristina, rica en arena negra, 'dulce' de río, apreciada por los albañiles porque retiene mejor el agua. Como subsección de 'las irunesas', llamaban 'kakatoki' al punto donde evacuaba un gran sumidero urbano posteriormente sustituido por un colector. Y de la parte cercana a Mundaiz y en la zona de Portutxo se extraía grava, es decir mezcla de piedra y arena.

Como estamos viendo, el oficio implicaba una cruda y extenuante brega. En función de la tabla de mareas, el 'hondarzale' tenía que echarse al río unas veces de día y otras de noche, tanto daba la hora ni la temperatura dentro o fuera del agua. Por lo general hacían una sola faena por jornada, aunque en ocasiones duplicaban siempre y cuando hubiera bastante arena. Ahora bien, solo los areneros jóvenes, resistentes y bien fornidos soportaban el esfuerzo de doblar mareas varios días seguidos.

Físicamente agotador y poco rentable, con secuelas asociadas al trabajo en el medio húmedo (pasaban horas vestidos con ropa mojada), como afecciones respiratorias o reumas, los areneros fueron poco a poco abandonando su desempeño. Los últimos que resistieron acabarían definitivamente vencidos con la aparición de dragas y chuponas, ingenios mecánicos cuya capacidad de produccion era muy superior en tiempo y en cantidad a la de los sufridos gabarreros manuales.

La desaparición de los areneros fue imparable a partir de la década de los sesenta, y definitiva en el Urumea tras el derribo de la plaza de toros del Chofre a comienzos de los setenta que introdujo en el mercado ingentes cantidades de arena con la consiguiente caída de los precios. Fue la puntilla 'taurina' para un oficio ya en extinción

No terminaremos sin citar al menos dos nombres propios ligados a este trabajo que merecen recordarse aquí. Uno es el de Florentino Goikoetxea Beobide (1898-1980), arenero en su juventud en el caserío-sidrería Altzueta de Hernani, quien ha pasado a la historia como héroe de la Segunda Guerra Mundial por haber ayudado a aviadores aliados a pasar la frontera de Francia a España dentro de la denominada Red Comète. Y también reseñable es la estirpe de los Olasagasti, un linaje de gabarreros del Bidasoa numeroso como posiblemente ningún otro en Gipuzkoa.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Mikel Madinabeitia | San Sebastián

Mikel Madinabeitia | San Sebastián y Oihana Huércanos Pizarro (Gráficos)

Josu Zabala Barandiaran

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.