Historias de Gipuzkoa

La misteriosa muerte de una infanta de España en EskoriatzaSecciones

Servicios

Destacamos

Historias de Gipuzkoa

La misteriosa muerte de una infanta de España en EskoriatzaCulta, refinada, la más bella de las hijas de Isabel II, y a la vez la más desconocida de todas ellas. Así se definía a la infanta María del Pilar de Borbón y Borbón, la séptima de los diez hijos de Isabel II y de don Francisco de Asís de Borbón. Nació en el Palacio de Oriente, en Madrid, el 4 de junio de 1861 y falleció el 3 de agosto de 1879 en el ya derruido balneario de Eskoriatza, propiedad de un riojano bien relacionado con la Familia Real. Oficialmente, el deceso fue como consecuencia de una crisis aguda de meningitis tuberculosa, pero su muerte está envuelta en el misterio.

Bautizada con los nombres de María del Pilar Berenguela Isabel Francisca de Asís Cristina Sebastiana Gabriela Francisca Caracciolo Saturnina, su vida no fue un camino de rosas, sino un periplo no exenta de espinas. Hasta protagonizó una tragedia romántica y pudo sufrir la maldición de un anillo que según una leyenda provocó cinco muertes en la Familia Real. A los siete años de edad la infanta sufrió el exilio en Francia junto a su madre. Durante un año, tras la caída de Napoleón III, la infanta, con el resto de la familia real, se instaló en Ginebra. Dos años después regresó a España, una vez restablecida la monarquía gracias a su hermano el rey Alfonso XII. Desde entonces la joven infanta residió sucesivamente en Sevilla y Madrid. Estuvo bajo la tutela de su hermana mayor, Isabel, princesa de Asturias.

A mediados de julio de 1879, María del Pilar viajó a Eskoriatza con sus hermanos Isabel, Alfonso, María de la Paz y Eulalia. El objetivo de la visita a la entonces recondita pequeña localidad de Gipuzkoa era reponerse de su delicado estado de salud en su balneario, uno de los más elitistas y modernos de finales del siglo XIX en el territorio, y hasta en España. Era propiedad de un riojano que hizo fortuna en Chile, aunque contó con la ayuda financiera de varios familiares, y que estaba muy bien relacionado con la Familia Real.

No pasó desapercibido para su familia que la joven infanta había llegado con un pálido semblante y admitiendo que se sentía muy cansada. Al principio lo atribuyeron al suplicio físico y mental que suponía en aquella época desplazarse de Madrid al norte de la península. Ajenos a todo esto, las crónicas de la época destacaron que el 23 de julio se asomó al balcón de la habitación que compartía con su hermana María de la Paz intrigada por los sones de un txistu y un tamboril. La música acompañaba a un grupo de jóvenes, algunos con boinas azules y otros rojas, que bailaban el popular 'zortziko'.

El 3 de agosto la infanta María del PIlar ya guardaba cama al ser cada vez más evidente su delicado estado de salud. La noche de aquel día , mientras leía la obra 'Grazziella', una novela vagamente autobiográfica de Alphonse de Lamartine (1790- 1869), la joven infanta sufrió una crisis aguda de convulsiones y trismo. Acabó perdiendo la consciencia. Pasó 36 horas agónicas, hasta su fallecimiento tan sólo dos días después, seguramente de meningitis tuberculosa. Sin embargo, para que la dinastía no quedase marcada, el parte médico oficial diagnosticó un derrame seroso. Tenía solo 18 años. Sus restos fueron enterrados en el Panteón de Infantes del Monasterio de El Escorial, el 7 de agosto de 1879,9 siendo sepultada en la cuarta cámara sepulcral bajo el epitafio: Maria a colvmna, Elisabeth II filia. Dies mei velocius transierunt quam a texente tela succiditur(Mis días han corrido más que la lanzadera [del tejedor] [Job 7, 6]).

Algunos creen que aparte de padecer esa enfermedad, María del Pilar también pudo morir de amor. Existen estudios que advierten de que el dolor que sentimos ante la perdida de alguien, independientemente de la depresión o el duelo que llevemos, está relacionado con cuadros psicopáticos y problemas cardiovasculares que podrían llevarnos a un fatal desenlace.

Isabel II, acordó con la emperatriz Eugenia de Montijo, que se encontraba exiliada en Inglaterra desde la caída del Segundo Imperio francés, el matrimonio de María del Pilar con Eugenio Luis Napoleón (1856-1879). Era príncipe imperial, al ser hijo de Napoleón III. Pero lo que podía haber sido una bella historia de amor entre dos jóvenes se frustró de forma repentina y trágica. El noble francés murió en África dos meses antes que la infanta española en Eskoriatza. El deceso se produjo cuando llevaba a cabo tareas de reconocimiento como agregado del estado mayor del ejército británico en Zululandia. Hay que tener en cuenta que los príncipes desterrados como él no podían alistarse en los ejércitos de Francia.

Tras la emboscada tendida por los bravos zulúes, el cadáver del infortunado príncipe Eugenio Luis Napoleón fue abierto en canal, de acuerdo a un rito de esa tribu para liberar el espíritu de los fallecidos. El 20 de junio la infanta María de la Paz relató en su diario personal la horrible muerte que 'rompió' el corazón a su hermana: «Acabamos de recibir una noticia espantosa: el príncipe Napoleón ha sido matado en Zululand. Hacía pocos días había tomado con 22 compañeros un fuerte al enemigo, y alabaron mucho su valentía. Ha caído en una emboscada. Sus compañeros lo notaron demasiado tarde. Se encontró su cadáver desnudo, cubierto de heridas. ¡Pobre madre, que le dedicó toda su vida y soñaba un trono para él!».

Otro pasaje personal rezaba así: «¡Cuántos castillos en el aire hacíamos juntas! El hijo de Napoleón III era el personaje principal. Desde que volvimos a España [Pilar] estaba deseando que Alfonso lo convidase. Rezaba siempre por él, cuando se fue a la guerra contra los zulúes».

La realidad es que María del Pilar y Eugenio Luis Napoleón prácticamente no habían coincidido en ningún evento desde que eran unos niños. Sin embargo, algunos historiadores consideran que a pesar de la lejanía física la atracción sentimental entre ambos era mutua. Ponen como prueba una carta remitida por Isabel II a su hija, fechada en París el 26 de abril de 1879. La misiva subraya: «Sé que el príncipe imperial –aseguraba la reina a la infanta–, de vuelta de su expedición, si Alfonso le convida, irá a Madrid, pues lo desea mucho, y yo me alegraré infinito de ello»

En la Corte de Madrid se destacaba que la infanta era un ángel tierno, solícito y afable que seducía a propios y extraños por la dulzura de su semblante y su mirada azul resplandeciente, como un cielo en miniatura. El propio Alfonso XII, partidario de casar a su hermana con el hijo de Napoleón III, contribuyó a extender la leyenda sobre las bondades de María del Pilar.

Algunos historiadores también han relatado que el día de su muerte, el 1 de junio de 1879, una violeta, que era la flor de los Bonaparte, se le cayó a la infanta María del Pilar de su libro de oraciones y que el tallo se rompió. Cuando, semanas después, se enteró de la muerte del príncipe imperial, la joven languideció y murió. La emperatriz Eugenia de Montijo envió una guirnalda de violetas de la tumba de su hijo para que fuera depositada en la de ella.

No menos sorprendente es una historia que circulaba a finales del siglo XIX en la Corte de Madrid, y que también fue recogida por la prensa de la época y estuvo en boca de todos en los mentideros políticos y sociales de la capital del reino. Se refería a la maldición del 'anillo Castiglione'. Algunos atribuyeron a esta joya la muerte de al menos cinco personas de la realeza en un periodo de tiempo de tan solo siete años.

Todo comenzó con los rumores sobre un supuesto romance entre Virginia Oldoini –condesa de Castiglione y amante de Napoleón III– y el rey Alfonso XII. Algunos historiadores no lo creen probable, en base a la edad de ambos, 37 años tenía ella y 17 el monarca. Sea como fuere, lo cierto es que el monarca se casó con su prima María de las Mercedes. Unas semanas antes del enlace, la condesa, les regaló un espectacular anillo de oro, perlas y diamantes, como no podía ser menos al tratarse de un regio destinatario Pero algo que pudiera parecer inofensivo y hasta un cariñoso detalle, no lo era tanto, y es que a la noble le corroía los celos.

La primera persona en ponerse el anillo fue María de las Mercedes, que murió de tifus en 1878 en el Palacio Real de Madrid, dos días después de cumplir 18 años y a los cinco meses de contraer matrimonio con el monarca. El fallecimiento inspiró una popular canción infantil: «¿Dónde vas, Alfonso XII, / dónde vas triste de ti? / Voy en busca de Mercedes / que ayer tarde no la vi».

La joya pasó a manos de la reina María Cristina de Borbón, cuarta esposa de Fernando VII, madre de Isabel II y abuela de Alfonso XII. La soberana la tuvo en su poder tan solo durante unas semanas, ya que falleció en agosto de 1878.

La leyenda señala, asimismo, que el joven monarca tentó a la suerte y se puso el anillo dos meses después de que muriera su abuela y que sufrió un atentado del que se salvó. Al año siguiente, su cuñada María Cristina Francisca de Orleans lució la joya y murió ocho después de tuberculosis. La siguiente heredera fue la infanta María del Pilar de Borbón y Borbón. Se lo puso y cuatro meses más tarde falleció en el balneario de Eskoriatza. Para algunos la maldición de la joya tuvo algo que ver en la muerte de la joven, también con tan solo 18 años.

En 1885 el propio Alfonso XII murió a los 28 años en el palacio de El Pardo debido a una tuberculosis, y supuestamente con el anillo en el dedo. Su segunda esposa, María Cristina, tal vez temerosa ante tantas tragedias y sabiendo que estaba embarazada del que sería el futuro rey Alfonso XIII, donó la joya maldita a la Virgen de Nuestra Señora de la Almudena. Permaneció colgada del cuello de la imagen durante varios años. Hubo quien se aventuró a señalar que la que fuera reina consorte de España hasta 1902 tomó esta decisión impulsada por recomendación de su difunto esposo, que en el lecho de muerte le instó a esconder la joya.

Se puede admirar el anillo en el Museo de la Catedral de la Almudena, encerrada en una cajita dorada. En el dorso del recipiente hay la siguiente nota explicativa: «Esta sortija perteneció a la reina Mercedes, a la reina María Cristina, a la infanta Cristina, a la infanta Pilar y al rey Alfonso XII». Y en la parte trasera reza así: «Después del fallecimiento de estas Augustas Personas, la Familia real la donó a la Sagrada Imagen de Santa María de la Almudena. 29 de noviembre de 1885».

La joya era conocida también como «el ópalo maldito de la Castiglione». Sin embargo, el anillo que se custodia en la catedral de la Almudena, tiene engarzados una perla gris y un brillante que no parece estar hecho de ese material.

Algunos historiadores consideran que el fallecimiento de la infanta María del Pilar Borbón y Borbón en el balneario de Eskoriatza fue una de las claves en el posterior cierre del centro termal. Lógicamente alejó a la clientela pudiente que visitaba sus instalaciones. Muerte y salud no combinan nada bien.

El artífice del balneario de Eskoriatza fue Braulio Fernández, nacido en la localidad riojana de Galilea el 26 de marzo de 1829. A los veinte años alcanzó el título de abogado del Estado y se trasladó a Chile junto con dos primos suyos para hacerse cargo de una propiedad perteneciente a una herencia familiar. En 1855 se casó con Amalia Vicuña Guerrero, con quien tuvo diez hijos. En 1861, regresó a España con un considerable capital y logró ser elegido diputado a Cortes por la entonces provincia Logroño. Su carrera política fue muy importante, hasta el punto de que gozaba de la amistad del monarca Alfonso XII y de la familia real. Visitó por primera vez Eskoriatza para visitar a su hermana Rufina, que estaba casada con Roque Gastañaduy, teniente alcalde del municipio.

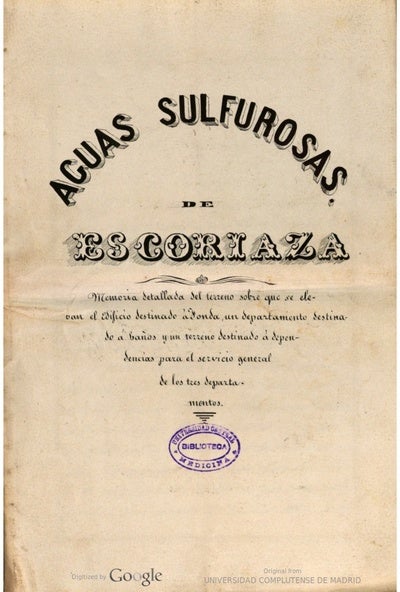

Braulio Fernández conocía por propia experiencia las sorprendentes curaciones efectuadas en su familia y amigos con el uso del manantial de aguas sulfurosas del caserío Torrebaso, propiedad de su cuñado. Esto le llevó a convencerlo para crear un balneario similar al de localidades vecinas, como Zestoa. El complejo ocupaba un terreno de 92 metros de largo por 37,5 de ancho, en el que se encontraban el edificio balneario y una fonda. Encargó las obras a Jerónimo de la Gándara. Se iniciaron en 1863. Braulio Fernández creó una sociedad con varios familiares para hacer frente a la inversión de 1.400.000 reales. El centro se abrió al público el 1 de junio de 1865 con el nombre de Escoriaza, previa declaración de sus aguas de utilidad pública.

En 1866 José Ayoldi y Bolinchez, médico director de la nueva casa de baños, destacaba que las instalaciones ofrecían toda clase de comodidades, algunas únicas en España. y que hasta podía competir con los mejores establecimientos termales del extranjero. Destacaba los «aparatos de inhalación de vapor, de pulverización y de duchas o chorros de todas clases y en todas direcciones». Acudían a sanarse con el milagroso agua de manantial gente pudiente de Madrid, Logroño, Valladolid, Sevilla y de América. La afluencia de bañistas fue creciendo situándose durante algunos años en unas trescientas personas por temporada.

Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Carlista, 1872 y 1876, y el aumento de la crispación política en España provocó que hubiera meses en los que la afluencia al balneario de Eskoriatza fuera nula. Y para rematarlo, cuando parecía que el sector se recuperaba, fallecía en la infanta María del Pilar. En 1894 el balneario se clausuró definitivamente. Su 'alma mater', Braulio Fernández, falleció en Madrid en 1899. De los once centros termales que había en el territorio a finales del siglo XIX, sólo el de Cestona sigue en la actualidad funcionando como tal.

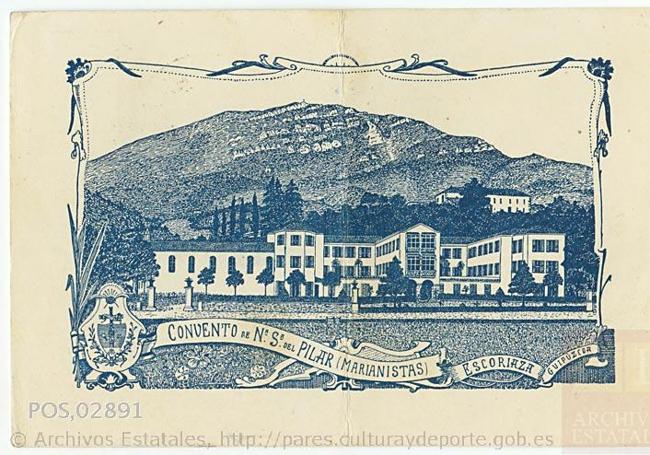

Tras cerrar sus puertas, el balneario fue adquirido un año después por la Sociedad de María, de las religiosas marianistas para reconvertirlo en su casa de formación de postulantes, que hasta entonces se encontraba en Vitoria. En 1972 el inmueble presentaba un lamentable estado y dos años después fue demolido. En 2005 se levantó en el solar el Hotel Mendigoia.

Libro de José Maria Urkia

José María Urkia, en su libro 'El balneario de Escoriaza', describe así las instalaciones: La parte destinada a la fonda, era la más importante del edificio. Constaba de tres cuerpos con planta baja, piso principal y segundo los cuales estaban unidos por una galería descubierta en forma de terrado que los ponía en comunicación con el piso principal, rodeada con balconaje de hierro y sostenida con columnas del mismo metal, teniendo el pavimento cubierto con láminas de zinc. Esta galería, que adornaba y embellecía la fachada principal, era un espacioso mirador que permitía admirar el paisaje circundante. En el espacio que dejaban los tres pabellones había dos jardines a los que se accedía por la galería cubierta. Le entrada principal consistía en un vestíbulo o pórtico cubierto, formado por arcadas de piedra sillar, en la que terminaban los caminos de piedra bien construidos, uno de entrada y otro de salida de carruajes.

La fachada principal estaba precedida de un parque con jardines y dos pequeños estantes provistos de surtidores. En la planta baja se encontraban varias habitaciones de uso general: un salón de 51 metros de largo por 6 de ancho y 4,5 de alto, divido en dos por medio de un tabique formado por puertas abatibles usándose una parte como comedor y otra como salón de baile y reunión con su correspondiente piano y adornado con muebles alemanes y asientos de rejilla.

Otros salones más reducidos se destinaban a lectura, escritorio, billar, etcétera. Desde el cuerpo central de la planta baja arrancaba una ancha escalera de madera, balaustrada de hierro, y dos ramales hasta el piso principal para continuar, del mismo modo, hasta el segundo.

El establecimiento constaba con una capilla dedicada a la Purísima Concepción. Al oeste del edificio estaba el extenso parque del establecimiento con sus bosques formados por álamos, castaños, olmos, acacias y otras clases de arbolados, laberintos de jardines llenos de arbustos y pinos de muchas variedades, además de monte poblado de robles y castaños. En una de las alturas había una cascada con un estanque rodeado de jardín donde existía un torreón mirador. En resumen, un lugar idílico.

En cuanto al departamento balneario, según se puede leer en el libro de José María Urkía, ocupaban la parte oriental del establecimiento comunicándose con la fonda por una escalera interior que partía del piso principal además de por una galería cubierta que resguardaba a los pacientes de la intemperie. En dicha galería se encontraba el despacho o gabinete de consultas del médico-director.

El caño de la fuente mineral vertía el agua en un recipiente desde donde salía inmediatamente por un conducto que llevaba todo el caudal a un depósito cubierto, suficiente para contener quinientos baños. Encima de la rotonda había un gabinete ochavado para inhalaciones de gas sulfhídrico libre. Encima del depósito fueros colocadas la bomba y calderas de calefacción. De este recinto partían dos galerías en las que había dieciséis gabinetes con sus respectivas pilar de mármol. Tres de ellos tenían dos pilas además de aparatos para duchas o chorros. Había, asimismo, ducha rectal, perineal, pubiana, sacra, dorsal, ocular, nasal... Podía ser de vapor sulfuroso solo o mezclado con plantas aromáticas. Esa zona contaba con estufa y hasta con una piscina.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Mikel Madinabeitia | San Sebastián

Mikel Madinabeitia | San Sebastián y Oihana Huércanos Pizarro (Gráficos)

Josu Zabala Barandiaran

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.