Secciones

Servicios

Destacamos

El buey ha acompañado al hombre desde el neolítico. En la mitologia vasca es considerado un animal doméstico sagrado, y no hay que olvidar que durante siglos ha tenido un papel vital en los caseríos, tanto en su aspecto productivo y económico, como simbólico, sobre todo relacionado con la Iglesia, y deportivo o de ocio, como es el caso de las pruebas de herri kirolak.

Las presentes historias tienen como germen un artículo publicado en enero de 1918 en la 'Revista internacional de los estudios vascos'. El autor era Domingo de Aguirre (Ondarroa, 1864-Zumaia, 1920), un fraile que en el primer número de la citada publicación, en 1907, comenzó a publicar por entregas su famosa novela 'Garoa'. También escribió la popular obra 'Kresala'. Es considerado el padre de la novela en euskera.

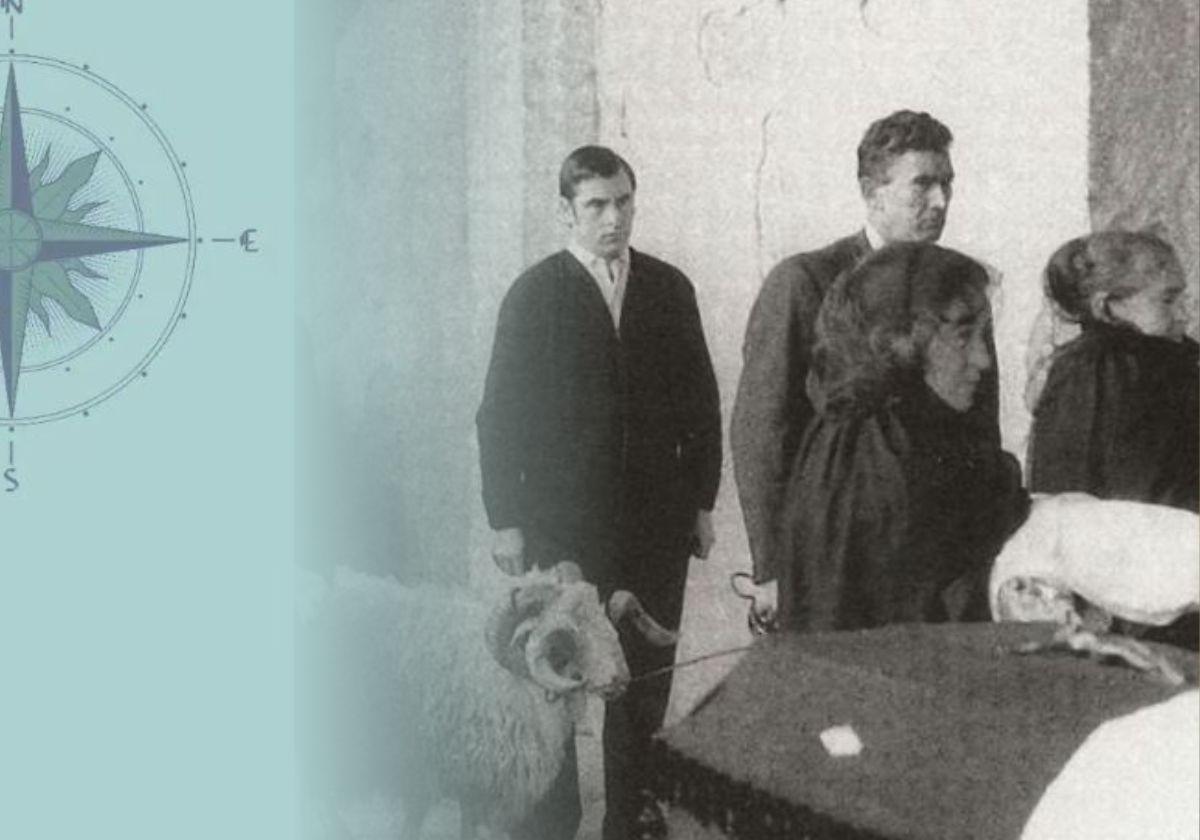

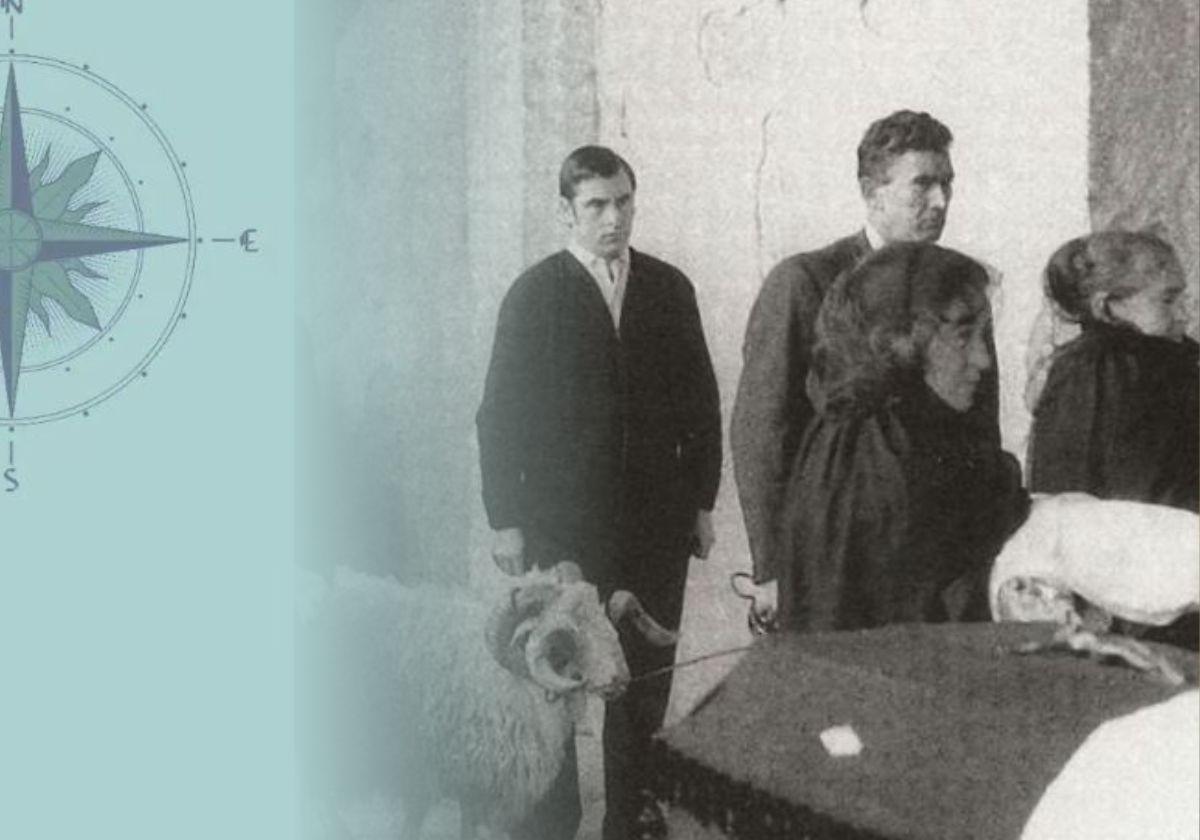

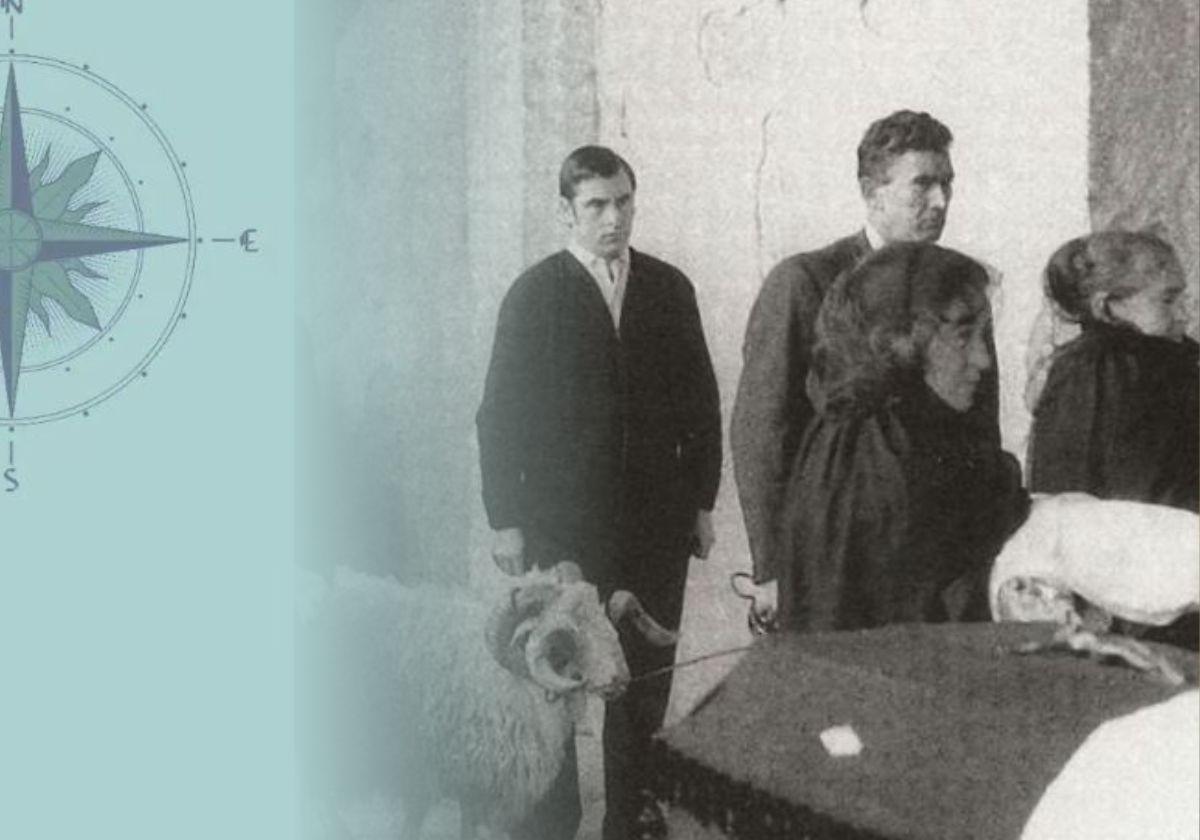

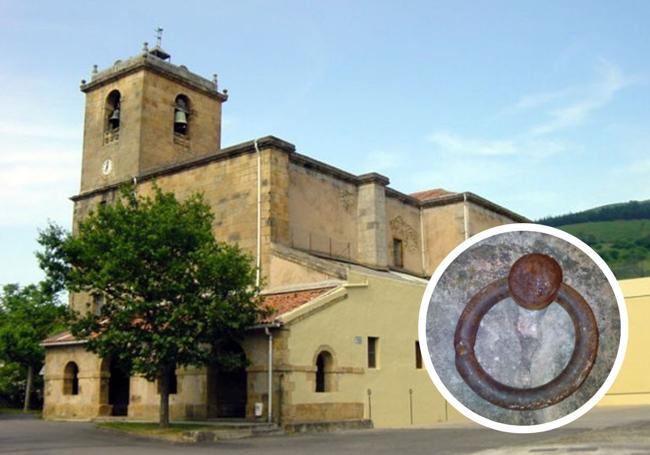

Bajo el título «Idia elizan» (el buey en la iglesia) Domingo de Aguirre relata una experiencia que vivió hacia 1898 en el barrio zumaiarra de Oikia. Acudió para concelebrar un funeral y se sorprendió al ver que junto a la entrada de la iglesia le miraba un buey grande, quieto y manso, como si a sus oídos llegaran los cantos de la ceremonia religiosa. El animal portaba un ancho collar con un cencerro, le cubría un manto eclesiástico negro, tal vez un ropaje de sacerdote, del pecho para abajo estaba ornado con borlas, y en sus dos cuernos tenía clavados sendos roscas de pan. Ante el curioso escenario, el monje recordó que existía una argolla de hierro debajo de la iglesia de Aizarnazabal para colgar el carnero, y cómo había visto saquitos de trigo en las sepulturas de la iglesia de Arroa.

El religioso, que era un estudioso de los usos y costumbres en Gipuzkoa, investigó el caso y descubrió que se trataba de una ofrenda por el alma del muerto. Supo que antiguamente, cuando escaseaba la moneda, los baserritarras hacían su ofrenda en los funerales en forma de carne y grano. Por lo tanto, Domingo de Aguirre concelebró un entierro de primera: «Gaurko idiak illetarik andiena oroit zen digu», escribió en su artículo. Se dice que al menos hasta 1917 se llevó a cabo en Oikia la ofrenda del buey engalanado.

La publicación en la 'Revista internacional de los estudios vascos', posible gracias a la insistencia de Julio de Urquijo, director de la publicación y amigo de Domingo de Aguirre, se suma a una amplia investigación sobre las ofrendas animales en los funerales en Gipuzkoa llevada a cabo por ilustres historiadores como Serapio Múgica, Pablo Gorosabel, el sacerdote Manuel Larramendi, Juan Ignacio Iztueta, Telesforo de Aranzadi, Bonifacio de Echegaray y Antonio de Egaña, entre otros. Esta es una síntesis de sus indagaciones y de otras fuentes.

Durante siglos en muchos pueblos de Gipuzkoa existió la costumbre de presentar en los entierros de categoría uno o dos bueyes bien aparejados con collares de campanillas. También podía ser un toro adornado con flores y una rosca de pan en cada asta, o un hermoso carnero. Otras alternativas de ofrendas animales eran ovejas, cebones y aves como gallinas. Todos ellos iban en cabeza de la comitiva o junto al féretro. Durante el funeral permanecían estoicos a la entrada de la iglesia. Acabado el oficio el animal se devolvía nuevamente al caserío, abonándose la cantidad correspondiente según su peso. El dinero se entregaba al párroco en pago de su labor en las exequias.

Para algunos historiadores se trataba de una costumbre pagana, para otros era el modo de abonar los derechos de la iglesia cuando no abundaba la moneda, como descubrió Domingo de Aguirre, y una tercera teoría señalaba que de ninguna manera suponía una «costumbre santa», sino un modo de ostentación por parte de los baserritarras más pudientes.

El historiador y archivero Serapio Múgica (Ormaiztegi, 1854-San Sebastián, 1941) publicó en 1920, también en la 'Revista internacional de los estudios vascos', un artículo titulado «Bueyes y carneros en los entierros». En el confirma la tesis de Domingo de Aguirre de que en Aizarnazabal se celebraban entierros de cuatro categorías. «Clasifican así: de cuatro libras, de dos libras, de libra y media y de libra. Se distinguen ó denominan de esta manera porque ofrecen aquel numero de libras de pan, ó su equivalente en trigo, en la función de iglesia, haciendo el cómputo de lo que puede ascender durante el año».

El autor destaca que en las tres primeras clases « la función de honras se celebra el lunes posterior al entierro, y el día anterior domingo por la tarde se cantan los nocturnos. para este acto, en los entierros de cuatro libras, como quien dice de primerísima clase, traen un toro ó un buey bien aparejado, y permanece durante la función, sujeto á la argolla que con este único destino se halla clavada en la pared, cerca de la puerta de entrada de la parroquia, cubierto con un manteo que presta la parroquia y una rosca de pan en cada asta. Al terminar la función se lo llevan á casa y pagan por derechos de entierro una onza de oro, ó sea 80 pesetas. Serapio Múgica detalla que «solo hay dos ó tres casas que hacen entierros de esta clase».

«En los entierros de dos libras y de libra y media -prosigue el historiador-, en lugar de buey, traen carnero muerto, destripado y despellejado, al cual hasta el año 1891, solían tenerle durante los nocturnos, colgado en la parte inferior del púlpito, y desde aquella fecha acostumbran á ponerle sobre una mesita con el saco de trigo al lado. Después de la función lo levantan los interesados y lo consumen en la comida de honras, pagando á la iglesia diez pesetas. En el entierro de libra, se celebran las honras y se cantan los nocturnos el jueves. Además de la ofrenda que es de rigor para el cabildo, se hace otra para la serora, que llaman 'Serore-ofrenda'.

Está documentado que en 1787, en los oficios fúnebres celebrados por la alma del difunto rector de la parroquia de Aizarnazabal se presentó en las puertas del templo un buey con dos panes de a cuatro libras clavados en las astas. Este hecho llamó la atención de la justicia de Zumaia y de las autoridades provinciales, que se mostraron en contra. Algo similar ocurrió nueve años después.

Por su parte, el padre Manuel Larramendi (Andoain, 1690-Loyola, 1766) incidió en que en «los grandes funerales, por modo de ofrenda, se trae a la puerta de la iglesia un buey vivo en unos lugares y en otros un carnero, también vivo, que, acabado el oficio, se vuelven a la casería o carnicería, y por esto se paga al cura una cantidad determinada en dinero. (…) Y por cualquiera difunto gasta la casa en el entierro y funerales mayores y sólo el coste de la iglesia, como quinientos ducados poco más o menos, aunque en esto hay también diferencia. Y a esto se llegan los gastos en dar de comer en esos días a tanta multitud de gente». Un entierro se convertía en un propicia ocasión para reunirse familiares y amigos del difunto que no se veían en mucho tiempo por la lejanía de sus residencias. Hay que tener en cuenta que hasta mediados del siglo XX no era fácil desplazarse de una localidad a otra. No existían medios de transporte asequibles y rápidos, ni dinero en los caseríos para permitírselo. Paradójicamente, sí lo había para las comidas o cenas funerarias, donde se llevaban a cabo excesos en comida y alcohol que eran criticados por algunos párrocos e incluso autoridades locales y provinciales.

Padre Manuel Larramendi

Un documento eclesiástico de Urretxu datado en 1766 criticaba «la vanidad ridícula de llebarse al atrio de la Yglesia una Yunta de Bueyes los mas vistosos». Además, recuerda que «hubo en tiempos pasados este mismo estilo de ofrendar bueyes muertos para los sacerdotes pero ha mas de 60 años que se quitó». El texto insinuaba que hasta el siglo XVII, la carne quedaba para los sacerdotes, para posteriormente ser rescatada por un donativo en pago por los servicios sacramentales. Hay que tener en cuenta que en esa época había estallado en Gipuzkoa la segunda 'matxinada' o revuelta popular, como consecuencia de la carestía y alto precio del grano, a lo que se unió los elevados pagos que se debían abonar por los servicios eclesiásticos. Durante las próximas décadas, debido al creciente empobrecimiento de la población, jauntxos, pequeños comerciantes y baserritarras reclamaron el fin del diezmo obligatorio en forma de ganado, o alimentos como manzanas, castañas o patatas. Había familias de difuntos que llevaban durante un año una ó dos libras de pan al cura todos los domingos, lo cual suponía un gran sacrificio para hogares sin apenas recursos económicos.

Pese a todo esto, es de justicia subrayar que en muchos casos los sacerdotes de las localidades más pequeñas de Gipuzkoa no eran sino unos jóvenes que habían tomado el hábito más por necesidad, para escapar de la hambruna en el caserío, que por vocación. El historiador Fernández Albadalejo remarcó que este «proletariado del diezmo» no cobraba ni la mitad del diezmo, ya que era recaudado por los patronos laicos. Se veía obligado a la exacción de los miserables ingresos del campesinado a través del cobro de servicios, y entre estos los de mayor importancia estaban los relacionados con los funerales: acompañamiento del cadáver, honras fúnebres, los nueve días que le seguían de misas, conocido como novenas, los aniversarios de un fallecimiento, etc.

El jurista, historiador y político Pablo Gorosabel era contundente: «en la provincia de Guipúzcoa los muertos destruían a los vivos» como consecuencia de «la emulación, la vanidad y el qué dirán de las gentes».», remató.

A partir del siglo XVIII, varios ayuntamientos, en incluso las Juntas Generales, se mostraron en contra de lo que consideraban desmanes clericales por el elevado coste que tenían los entierros para los baserritarras y «algunas malas costumbres de funerales». El Parlamento foral del territorio, reunido en Zumaia en 1765, denunció que «los muertos aniquilan a los vivos». Los junteros prohibieron, aunque con poco éxito, el uso de animales en los oficios religiosos. Las instituciones guipuzcoanas recurrieron al Consejo de Castilla, quien pidió información a los obispados de Pamplona y Calahorra, al corregidor y al fiscal del reino. Al final dictó una Real Provisión el 10 de mayo de 1771 en la que se establecía que quedaba prohibida, «por indecente», la ofrenda del par de bueyes que se llevaban al atrio de las iglesias. No obstante, «en consideración a la corta congrua de los beneficios, se permitía por entonces al clero que en rescate de dichos bueyes recibiese diez y ocho ducados, así como las oblaciones de pan, vino y cera».

A pesar de estas disposiciones siguieron las discrepancias entre las autoridades eclesiásticas y las civiles, a las que en ocasiones se unían entre aquéllas y los familiares del difunto. Así, en 1796, el Cabildo de la iglesia parroquial de Berastegi tuvo la pretensión de obligar a los herederos de los difuntos la ofrenda de un carnero a los propietarios y de gallinas a los colonos. El ayuntamiento de la villa se opuso al intento de exigir esta observancia. Estas discrepancias no evitaron que las ofrendas de animales se mantuvieran en muchos pueblos guipuzcoanos hasta por lo menos la Guerra Civil.

Esta documentado que en el siglo XVIII en Azkoitia se celebraban entierros que tenían como ofrenda funeraria llevar a la puerta de la iglesia un buey que se rescataba tras el abono de ocho ducados al párroco, y funerales en los que el presente era un carnero. En Aia la costumbre era ofrecer un cordero o una oveja.

En Oiartzun se celebraban entierros de varias clases. En los de primera, que estuvieron en vigor hasta el siglo XIX, en la cabeza de la comitiva, 'segizio' en euskera, iba un carnero castrón, 'zikiroa', que era llevado con una cuerda por un muchacho. Durante el funeral permanecía atado al árbol del cimitorio más próximo a la puerta de la iglesia. Se redimía después pagando por él 15 pesetas. En los entierros de segunda clase, los que quisieran, generalmente pastores, ofrendaban también un 'zikiroa', pagando por su rescate 12 pesetas. En los de tercera clase, si lo llevaban, para poder llevárselo de nuevo al caserío debían abonar al párroco 10 pesetas. Se decía que el carnero que había servido en un entierro, pronto se volvía loco y no servía para el monte. En las ceremonias más modestas se ofrecían diecisiete libras de pan y seis libras de bacalao En 1932 se celebraron al menos dos entierros con animales como ofrenda.

En Pasaia cuando la comitiva fúnebre llegaba al pórtico de la parroquia se hacía la ofrenda del par de bueyes, en un principio, o de su equivalente, más tarde. En Goizueta en el cortejo, detrás del féretro se llevaba un carnero. Durante la celebración de las exequias se le tenía atado a una anilla de hierro que estaba sujeta al muro de la iglesia.

Durante varios siglos fueron habituales este tipo de prácticas en localidades de Gipuzkoa como Ataun, Lazkao, Zegama y Bergara.

En Bera, al igual que en algunas de Gipuzkoa, fue corriente ver en la comitiva del entierro, en el grupo de las mujeres, a la serora al frente, llevando en un cesto una pierna de carnero, si el funeral era de primera; una pierna de cordero si era de segunda y un bacalao si era de tercera. Al llegar a la iglesia, la portadora depositaba la ofrenda en una mesa colocada al final de los bancos de los hombres, junto a las sepulturas. De las ofrendas luego se hacía cargo el párroco. Sin dejar este municipio, Julio Caro Baroja destacaba que en los años 40 del pasado siglo todavía en el funeral podía verse cómo un cordero entero se depositaba en la mitad de la iglesia si el muerto era un hombre pudiente.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Josu Zabala Barandiaran

Edurne Martínez y Sara I. Belled (gráficos)

Iker Elduayen | San Sebastián y Jon Munarriz | San Sebastián

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.