.png)

.png)

Secciones

Servicios

Destacamos

.png)

A falta de la pelambrera natural que poseen otros mamíferos, nuestros antepasados homínidos se cubrían el cuerpo con pieles de animales. Al tratarse de tejidos orgánicos, estas primitivas prendas tenían el inconveniente de que al poco tiempo se pudrían. Hasta que descubrieron que eliminando sus impurezas y dejándola secar, la piel adquiría mayor resistencia y flexibilidad. Y que sumergiéndola en agua con determinadas fibras vegetales y nutriéndola con grasas animales, se conseguía algo aún mejor: el cuero. Nació así el curtido.

En la Gipuzkoa preindustrial, las curtidurías poseían una especial importancia como auxiliares para el trabajo en los caseríos y en las ferrerías: coyundas, atalajes, espalderos para la protección humana y pieles curtidas para cubrir las testas de las yuntas en el primer caso; cuero para la confección de los fuelles o barquines, las correas o los mandiles de los ferrones en el segundo.

El año 1775, se elaboraban anualmente en el territorio cerca de 2.500 cueros que proporcionaban la materia prima para la confección de correjeles (correones y suelas), gamuzas, antes, pergaminos, baldeses (piel de oveja para guantes), tafiletes, cordobanes o guadamecíes (pieles de carnero, oveja o cabra repujados y policromados). Nuestros zapateros hacían botas y zapatos, y los guarnicioneros, maletas, bolsos, cinturones, baquetas (fustas), además de fundas de escopeta, arneses y arreos de caballerías, correajes...

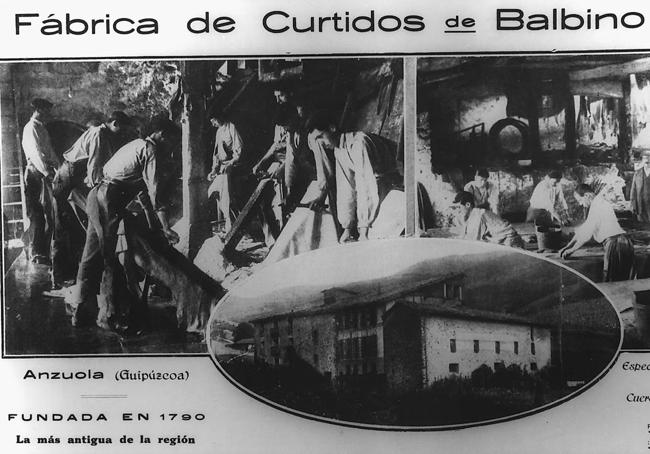

Al ser los ejércitos grandes demandantes de cuero, en el habla popular de Antzuola se decía: «Al buen curtidor, viento solano y guerra en Sebastopol»; esto es, que no falte viento para secar las pieles ni que tampoco falten guerras para que se vendan cartucheras, correajes y demás aparejos militares... pero el frente cuanto más lejos, mejor.

A finales del siglo XVIII, había 'larru-ontzaileak' en Azpeitia, Azkoitia, Arrasate-Mondragón, Beasain, Bergara, Elgoibar, Hernani, Oñati, San Sebastián, Segura, Tolosa, Usurbil y Zumarraga.

El año 1931, Antzuola era, después de Vitoria (con 8), Pamplona (6) y Estella (5), la localidad con mayor número de fábricas de curtir de Vasconia. Acabada la Guerra Civil, funcionaban allí cuatro instalaciones: Bareño Hnos., Manufacturas Olaran, Hijos de José Tellería, y Galarza Hnos. y Arbulu. En Oñati estaba Arrazola, en Hernani las curtidurías de Montes y Puig, y las de Markiegi y de Muñoz Mendizabal en Deba. Generalmente vendían sus cueros a los mayoristas que abastecían a los fabricantes de géneros comerciales.

El ingrato y penoso proceso de curtido se desarrollaba en ambientes húmedos, desaseados y con mal olor. De aquí el refrán castellano «No hay coriambre sin suciambre» (no se hace cuero sin generar suciedad). Los hombres se encargaban de las tareas más físicas, y a las mujeres se las destinaba a labores de acabado como el tinte, el abrillantado, la puesta en armazón o el cosido de la guarnicionería. También era sufrido para ellas: según le confesó una veterana al etnógrafo Antxon Aguirre Sorondo, autor del estudio 'Antzuolako larru ontzea', a las del oficio no les resultaba fácil encontrar novio porque «olían a cuero».

Las curtidurías o tenerías (palabra derivada de 'tanino') solían ubicarse junto a los ríos y casi siempre alejadas de los núcleos urbanos. Ya en 1394, consta que los curtidores de Deba trabajaban junto a la regata de Amillaga, «fuera de los muros de la villa». Por esta razón, al conjunto de faenas de limpieza y preparación de las pieles se le daba el nombre de «trabajo de ribera» (nomenclatura que se mantuvo cuando la producción se industrializó).

Los vertidos que generaban eran tan pestíferos que los municipios tomaron conciencia de la necesidad de combatir la contaminación de sus ríos. Así, a finales del siglo XIX el ayuntamiento de Antzuola decretó que las fábricas de curtidos no podrían desaguar sino en época de crecidas, y solo durante la noche. Y ya en el XX, varias veces al año el pregonero recorría el casco urbano anunciando el desagüe de residuos a la Antzuolako erreka a fin de que la población evitara acercarse hasta que las corrientes los arrastrase.

Y es que los pellejos del ganado vacuno, caprino o lanar procedentes de los mataderos llegaban a las curtidurías aún con pelo, restos de carne, grasa y sangre que había que eliminar antes de comenzar el proceso. Primero se reblandecía con agua y cal viva, y a continuación la piel se extendía sobre una tabla de madera inclinada y convexa, el 'askia' o pesebre, donde el operario la iba rayendo de arriba a abajo con una cuchilla larga, curva y de doble empuñadura, la 'segia'. La carne y la grasa así desprendidas servían como abono del campo, y el pelo lo demandaban los tapiceros para el relleno de sillones y asientos. Lo que hoy llamamos 'economía circular' se aplicaba entonces de manera natural con todos los bienes aprovechables.

El siguiente paso consistía en la inmersión de los tejidos en tinas con excrementos que podían ser de gallina (la denominada 'gallinaza'), de perro ('canina') o de paloma ('colombina'). Al contacto con los fermentos pancreáticos por espacio de varios días se producía el 'rendido', al final del cual la piel quedaba hinchada y con sus poros abiertos para absorber el tanino, sustancia astringente resultante del machacado y maceración de cortezas arbóreas. Las pieles se mantenían durante todo un año sumergidas en soluciones cada vez más concentradas de tanino y agua: era el adobado, terminado el cual solo quedaba alisarlas y afinarlas para darles el espesor deseado. Como acabado, se impregnaban con aceite de hígado de bacalao y sebo.

Este proceso artesanal cambió avanzado el siglo XIX con la introducción de técnicas industriales. El curtido al cromo ('pikelian ipintzia') se realizaba mediante grandes tambores giratorios denominados 'noques', con la ventaja de que el adobado que antes tardaba un año ahora se completaba en unas pocas horas. Además, los cueros tratados con sales químicas una vez secos podían ser teñidos o pintados de colores.

A partir de los años cincuenta del siglo XX, nuestras curtidurías entraron en rápido declive como resultado de la mecanización del campo y la desaparición de las caballerías, la sustitución de las manufacturas de cuero por el plástico, y por el mayor atractivo laboral de otros sectores industriales.

Desde 1998, una escultura en la plaza Zurrategi de Antzuola rinde homenaje y memoria a un oficio que fue durante generaciones la principal actividad económica de la villa, así como una página significada de la historia del trabajo en Gipuzkoa.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Mikel Madinabeitia | San Sebastián

Mikel Madinabeitia | San Sebastián y Oihana Huércanos Pizarro (Gráficos)

Josu Zabala Barandiaran

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.