Secciones

Servicios

Destacamos

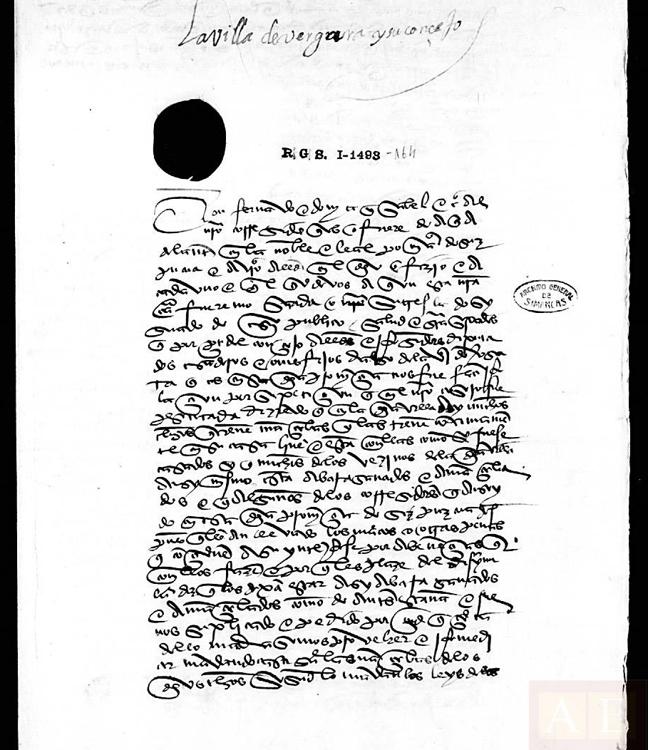

En 1493, varios representantes del concejo de Bergara viajaron hasta Valladolid para abordar ante los Reyes Católicos un problema que consideraban de suma importancia: las ... relaciones maritales entre clérigos y mujeres. Además, denunciaron que algunos hombres casados habían abandonado a las esposas para irse a vivir con sus amantes. En consecuencia, solicitaron la aplicación de la ley que perseguía este tipo de conductas.

Tras la audiencia, el rey Fernando II de Aragón y la reina Isabel I de Castilla entregaron un documento a los representantes de Bergara para que estos solucionaran el problema. En ese escrito, los monarcas ordenaron a las autoridades guipuzcoanas que aplicaran la ley que tipificaba como delito las relaciones de mujeres con clérigos y hombres casados. Al mismo tiempo, calificaba a las mujeres involucradas como «mancebas» de esos hombres.

Sin embargo, la ley abordaba el problema de una forma peculiar. Mientras las mujeres eran encarceladas, multadas y condenadas al destierro, los clérigos podían seguir repartiendo sus plegarias y los hombres casados regresar con sus esposas. Así, la manera de atajar las relaciones de amancebamiento fue aplicar una justicia desigual entre mujeres y hombres.

Cualquier persona podía denunciar un caso de amancebamiento, lo que permitía que la comunidad ejerciera un control social sobre las mujeres. Ahora bien, las motivaciones personales que había detrás de esas denuncias variaban ampliamente.

Algunas personas podían sentir envidia o resentimiento hacia las mujeres involucradas en relaciones amancebadas y decidían denunciarlas para perjudicarlas o vengarse de ellas. Este es el caso de Mari Juango de Larramel, una vecina de Azkoitia, que en 1500 acusó a María Juana Gómez de Arangutia de ser manceba. Durante el juicio, se demostró que Arangutia convivía con un hombre casado, pero quedó claro que Larramel la había denunciado porque «tenía e tiene con ella mucho odio y enemistad».

A veces, la denuncia se interponía para tratar de recuperar a un marido infiel. Este es el caso de Gracia de Tornaleche, una vecina de Villabona, que acudió a las autoridades para acusar a María Pérez de Zubileta de ser la manceba de su esposo. Gracia pensaba que, si la Justicia castigaba a la amante, su marido regresaría con ella.

Asimismo, existieron denuncias motivadas por los valores morales de la época, pues esos comportamientos transgredían las normas eclesiásticas y las reglas del matrimonio. Así, por ejemplo, en 1555, Pascual de Leaegui pidió a las autoridades de Mutriku que investigaran a dos parejas que convivían como si estuvieran casadas. Según él, resultaba escandaloso ver a esas personas pasear por las calles de Mutriku acompañadas de sus hijos. Su forma de vida era similar a la de una familia tradicional, lo que era un mal ejemplo para la vecindad, pues podía llevar al engaño de que las relaciones amancebadas se habían normalizado.

Los motivos económicos también fueron un factor detrás de algunas denuncias. Mientras que una mujer viuda o soltera tenía que tributar al fisco, la manceba evitaba este tributo, pues era su pareja quien asumía la responsabilidad de pagar por la unidad familiar. De hecho, en esa época existía la expresión «vivir a pan y cuchillo» para describir la dependencia económica de las mancebas con los clérigos y hombres casados. Por tanto, había que recuperar los impuestos que se dejaban de percibir debido a esas relaciones.

Además de evitar la pérdida de ingresos, había otro motivo económico por el que a ciertas personas les interesaba denunciar. Solía ocurrir que los clérigos legaban las herencias a sus hijos, lo que a menudo perjudicaba a la Iglesia, ya que terminaba perdiendo propiedades y bienes. Y es que, la élite eclesiástica no solo se preocupaba por preservar el celibato, sino también por salvaguardar su riqueza.

La vida de María Juan de Anzuriza era tranquila hasta que un día un representante del concejo de Mutriku llamó a su puerta y le comunicó que la habían denunciado por ser la manceba de un clérigo. María fue condenada a pagar un marco de plata y a un año de destierro fuera de la jurisdicción de aquella villa. Ese era el castigo estipulado por la ley.

De manera que María empaquetó la ropa, los zapatos y los enseres personales, y se trasladó a Deba, una localidad que quedaba fuera de la jurisdicción de Mutriku, pero cercana a sus familiares y amigos. Sin embargo, en 1549, tras cumplir con el destierro, María regresó a Mutriku donde volvió a amancebarse con el mismo religioso. Poco tiempo después, recibió una segunda denuncia y un juez la condenó a dos años de destierro, pues ese era el castigo que se aplicaba a las reincidentes. Además, le advirtieron de que en el caso de que volviera con él por tercera vez, la azotarían cien veces en la plaza pública.

A veces ocurría que las mujeres condenadas no disponían de dinero para pagar la multa y sus parejas no les prestaban el marco de plata que necesitaban. En esos casos, las autoridades les embargaban sus escasos bienes. Para estas mujeres el destierro era mucho más duro, pues tenían que pagar el alojamiento en una habitación barata barriendo suelos en una casa, amasando harina en una panadería, hilvanando descosidos en una sastrería, lavando ropa en el río o recogiendo leña del bosque. Cuando regresaban a sus localidades no conservaban ni un arcón de pino. Así le sucedió, en 1542, a María de Eguico quien fue primero encarcelada, luego embargada y, por último, expulsada de Mutriku durante un año.

Por el contrario, las mancebas que contaban con recursos económicos pasaban un destierro más llevadero y, además, en el caso de que quisieran apelar la sentencia del tribunal ordinario, podían cubrir los gastos de un abogado defensor. Este es el caso de Estefanía de Regil, una vecina de Pasaia, que en 1519 fue procesada por vivir amancebada con un hombre casado. Durante el juicio, tuvo que escuchar que, además de manceba, se le acusaba de alcahueta y de recibir en su casa a mujeres casadas y solteras a las que incitaba a tener relaciones ilícitas.

Tras el proceso, un juez determinó que Estefanía debía recibir un castigo de los más duros y la condenó a seis años de destierro. Sin embargo, Estefanía no aceptó la sentencia y contrató a un abogado para que llevara su caso ante un tribunal superior, el Tribunal de la Real Chancillería de Valladolid. No obstante, los jueces de Valladolid emitieron el mismo fallo que le habían dado en Gipuzkoa. Ser manceba y alcahueta fue una combinación que Estefanía pagó muy cara.

A pesar de los intentos de la autoridades por reprimir las relaciones amancebadas, tanto mujeres como hombres continuaron transgrediendo la moral de la época. Ahora bien, para los hombres saltarse las normas fue más sencillo, pues la cárcel, las multas, el destierro y la humillación siguió recayendo en las mujeres.

Un ejemplo de ello ocurrió en 1646, cuando diez mujeres de Ordizia fueron procesadas por tener relaciones amorosas con clérigos y hombres casados. Otro caso similar sucedió en 1722, cuando seis mujeres fueron encarceladas en Irun por «vivir mal y escandalosamente en ofensa de Dios». Y es que, a lo largo de la historia, las desigualdades de género persisten en las consecuencias de las relaciones extramatrimoniales.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Recomendaciones para ti

No te pierdas...

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.