Secciones

Servicios

Destacamos

Los ríos fueron durante siglos las principales vías comerciales de Gipuzkoa. Por sus cauces navegaban aguas abajo las gabarras, conocidas como alas, que transportaban la ... lana de Castilla y Aragón con destino a Flandes o el hierro de las ferrerías hacia Sevilla o las Américas. Por ellos también ascendían hacia tierras castellanas la grasa de ballena –el saín– o las bacaladas que venían del otro lado del Atlántico. Los historiadores coinciden en que el Bidasoa, el Urumea, el Oria o el Deba eran auténticas autopistas salpicadas de pequeños puertos en los que se desarrollaba una intensa actividad comercial.

La operatividad de esas arterias, sin embargo, estaba limitada por su escasa navegabilidad. Era imposible que una embarcación pudiese seguir remontando aguas arriba cualquiera de los ríos guipuzcoanos una vez recorridos los primeros diez kilómetros desde su desembocadura. Los jugosos beneficios que procuraba el intercambio comercial, sin embargo, alimentaron una infinidad de proyectos para superar esas barreras físicas. Los primeros planes para ampliar la navegabilidad de un río cantábrico datan de 1531, cuando Hondarribia promovió un proyecto para que los barcos pudiesen llegar hasta Santesteban. La iniciativa no llegó a prosperar debido a la ausencia de alternativas técnicas –y financieras– para llevar a cabo una obra de semejante envergadura. En el naufragio de la empresa también pesaron las zancadillas que pusieron San Sebastián y Tolosa para evitar que todo el tráfico comercial procedente de Navarra y Aragón se canalizase en exclusiva por Hondarribia.

La rivalidad entre las principales poblaciones guipuzcoanas para monopolizar los tráficos fluviales fue feroz. Tolosa consiguió en 1582 que las Juntas Generales promoviesen un proyecto para ampliar la navegabilidad del río Oria. Se trataba de acondicionar el cauce para conseguir que las embarcaciones pudiesen llegar a las puertas de la localidad. Aunque no llegó a prosperar, el plan dio muchas vueltas y resucitó en 1722 en otro formato que consistía en unir el cauce del Urumea con el del Oria para poner en contacto fluvial a San Sebastián con Tolosa. La idea aún sobrevolaba el territorio en 1852, cuando el ingeniero Peyroncelli trazó un detallado proyecto para hacerla realidad que contemplaba la construcción de 40 esclusas y una inversión de 6,5 millones de reales.

La llegada de las ideas de la Ilustración proporcionó un considerable empujón a las obras públicas. La culminación en 1694 de las obras del Canal du Midi, una de las empresas más ambiciosas que se habían acometido en Europa, alimentó los sueños de ingenieros y gobernantes. El canal, que unía desde Toulouse el río Garona con el Mediterráneo en un recorrido de 241 kilómetros, anticipaba la conexión entre los dos mares que culminó en 1856 con la apertura del canal lateral del Garona hasta el Atlántico. Los guipuzcoanos, siempre atentos a lo que ocurría en el reino vecino, no tardaron en intentar emular el éxito.

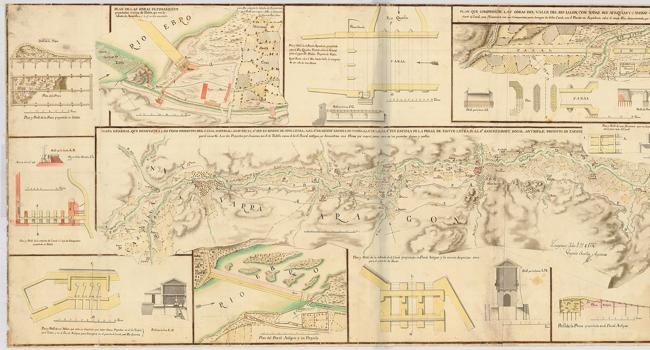

La Real Sociedad Bascongada de Amigos del País encargó en 1785 al arquitecto aretxabaletarra Manuel de Echanove un proyecto para unir el Cantábrico con el Mediterráneo a través de los cauces del Deba, el Zadorra y el Ebro. La vía fluvial, llamada a desembocar en Deba y Tortosa, aprovechaba en su tramo central el Canal Imperial de Aragón que acababa de construirse entre Tudela y Fuentes del Ebro, una magna obra de ingeniería de 110 kilómetros que se convirtió en la piedra angular de todos los proyectos que surgieron para comunicar ambos mares.

Echanove visitó el terreno, tomó medidas de las alturas y trazó un proyecto que fue presentado en la Junta General de la Bascongada de 1786. El autor ya advertía en la memoria que la empresa «ofrece dificultades cuyo vencimiento será costoso» aunque también señalaba que «la utilidad y grandeza del proyecto promete ventajas superiores a cualquier gasto».

La de Echanove no fue la única tentativa que se ensayó para unir el Mediterráneo con el Cantábrico. En 1807 veía la luz un nuevo plan diseñado por el ingeniero Carlos Lemaur, uno de los artífices del Canal de Castilla, para construir un canal navegable entre los dos mares. El punto de partida era esta vez San Sebastián. La vía remontaría el Urumea para comunicarse con el Oria siguiendo esta trayectoria: Hernani, Andoain, Tolosa, Ordizia y Beasain hasta saltar a Altsasu a través del río Arakil. De allí enlazaría con el Arga hasta llegar a Tudela, donde conectaría con el Canal Imperial de Aragón.

Pero el sueño de unir los dos mares no era patrimonio exclusivo de los guipuzcoanos. Los navarros también plantearon su propia alternativa de la mano del arquitecto Santos Ángel de Ochandotegui, que trazó un canal que empezaba en el Ebro a la altura de Tudela y saltaba luego a los cauces del Aragón, el Arga, el Arakil y el Larraun hasta alcanzar el Oria y desembocar en el Cantábrico.

A los ingenieros de la época, como se ve, no les gustaba estar de brazos cruzados. Su entusiasmo a la hora de trazar líneas navegables sobre el papel solo es comparable a los titánicos desafíos técnicos que había que superar para transformar en realidad sus ideas. El profesor Fernando Arroyo Ilera analizaba en el artículo 'La navegación fluvial en el siglo XIX: entre la utopía y la necesidad' el espíritu que guió la realización de esos proyectos. «Todas estas aspiraciones y realizaciones son propias del espíritu ilustrado de mejora y transformación del medio para el progreso de la sociedad, pero también por ello mismo mostraban un excesivo optimismo y confianza en esa capacidad. Por ello, la mayoría se movían en el límite entre lo posible y lo utópico».

En ese difuso límite se situaba también el último de los proyectos que se levantó para unir los dos mares, el del ingeniero francés Felipe Conrad, que unía San Sebastián con Tortosa y que vio la luz en el año 1834. Su memoria ponderaba en estos términos las ventajas del plan: «Facilitará a los buques el pasar por la línea más cerca en ambos mares sin correr los riesgos del estrecho de Gibraltar y haciendo unas mil leguas menos de camino. El viaje del mar Septentrional al Mediterráneo no será más que de 33 días en lugar de 46 y se ahorrarán unos 50 reales en el porte de cada tonelada». El proyecto, que llevaba el nombre de 'Canal Ymperial Marítimo o de unión del Océano con el Mediterráneo desde San Sebastián hasta la rada de los Alfaques', fue el canto del cisne de los sueños de la Ilustración. La llegada del ferrocarril, mucho más competitivo que la navegación fluvial a la hora de transportar mercancías, marcó el fin de la quimera de unir los dos mares en territorio peninsular.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

La segunda temporada de Memento Mori se estrenará este mes de abril

El Norte de Castilla

Publicidad

Publicidad

Recomendaciones para ti

Favoritos de los suscriptores

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.