Secciones

Servicios

Destacamos

Hoy es un día señalado para muchas familias, con un recorrido casi obligatorio por los cementerios en un sentido recuerdo a sus allegados ya fallecidos. Pero este 1 de noviembre está marcado por una pandemia de una magnitud desconocida para casi todos que condiciona la tradicional visita. Pero no siempre se enterraron a los muertos en estas necrópolis urbanas. En España el origen de los cementerios civiles está en una de las peores y más mortíferas una epidemia, la de Pasaia.

Hay que remontarse al siglo XVIII. Hasta entonces, desde hacia quinientos años, la costumbre era enterrar a los difuntos en el interior de las iglesias. A mayor categoría, dependiendo de la cuna, oficio o poder económico del finado, los huesos reposaban más cerca del altar, a no ser que fueran de un linaje aún más alto que les permitiera tener capilla propia en los laterales del recinto eclesiástico. La creencia de que las reliquias de los santos protegían a los difuntos y las imágenes sagradas y los rituales allí celebrados les acercaban más al cielo habían llenado el subsuelo de las iglesias. Después, estaban los lugares bastante más apartados o patios anexos para los menos afortunados. A medida que aumentaba la población, el espacio quedaba pequeño y se realizaba una limpia. Se exhumaban los cadáveres y los restos pasaban al osario del templo, una medida totalmente insalubre.

En 1781 apareció la conocida como 'peste de Pasajes'. No era la primera vez que la pequeña localidad guipuzcoana se convertía en el centro de una epidemia porque, por ejemplo, San Juan se vio atacada, con catastróficas consecuencias, por la peste bubónica en 1597. Pero la de finales del siglo XVIII acabó en unos meses con más del 10% de la población de este puerto, -según una investigación realizada hace un año y encabezada por el epidemiólogo donostiarra Adrián Hugo Aginagalde, en la actualidad director del Observatorio de la Salud de Cantabria, junto a Blanca Fernández-, y cuyo causante todavía no ha podido ser determinado. Era un puerto muy utilizado por embarcaciones inglesas, que desembarcaba ahí a sus soldados para sus incursiones en las distintas guerras.

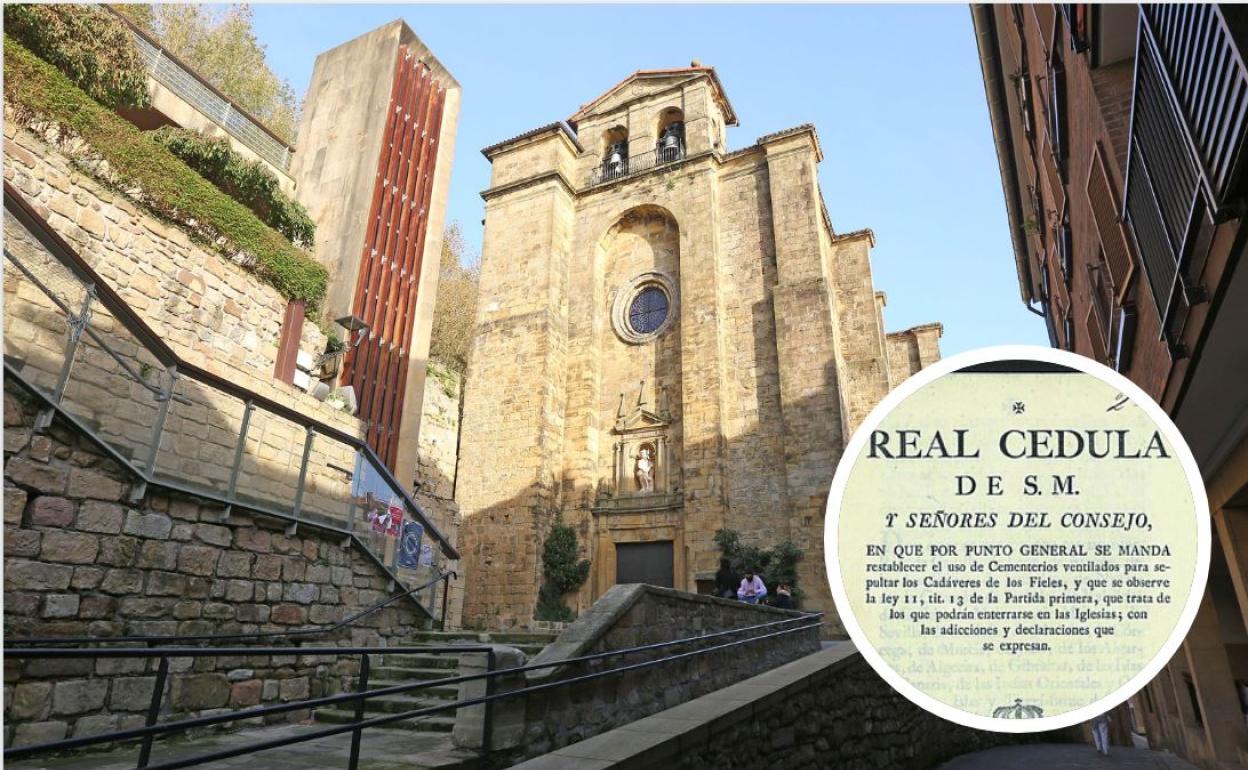

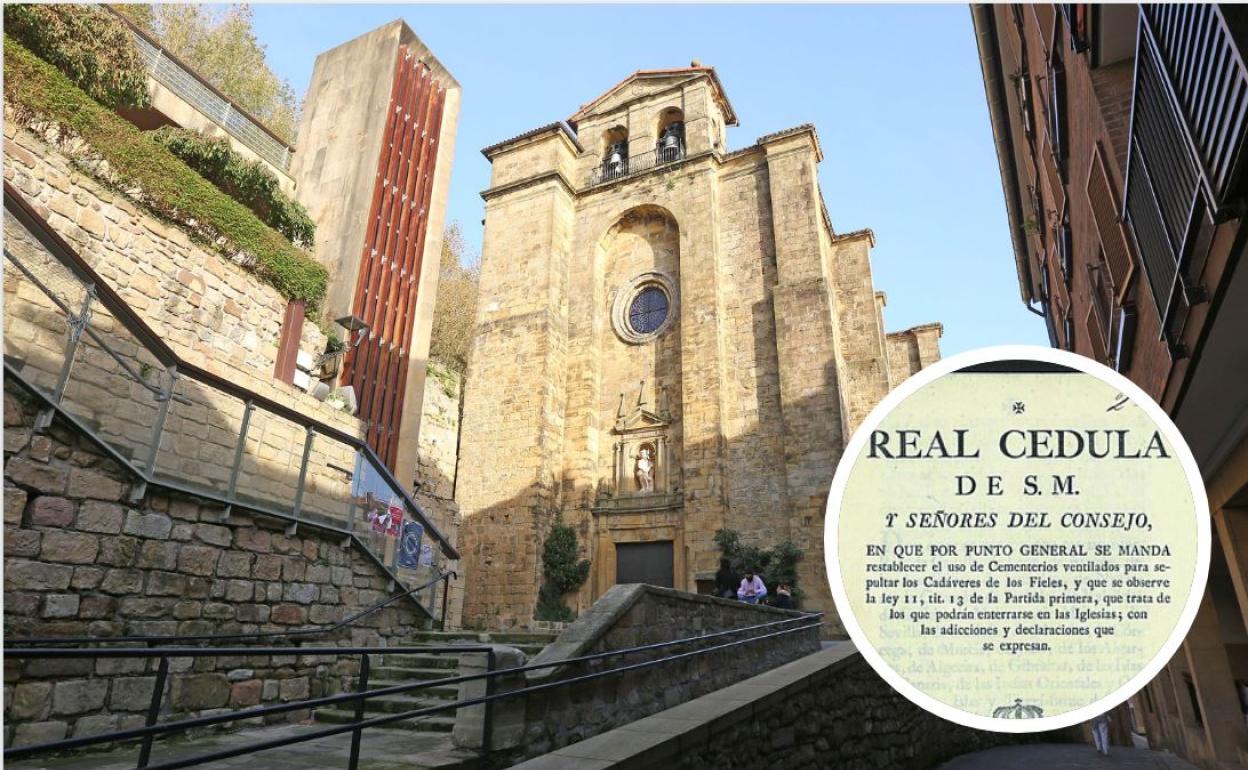

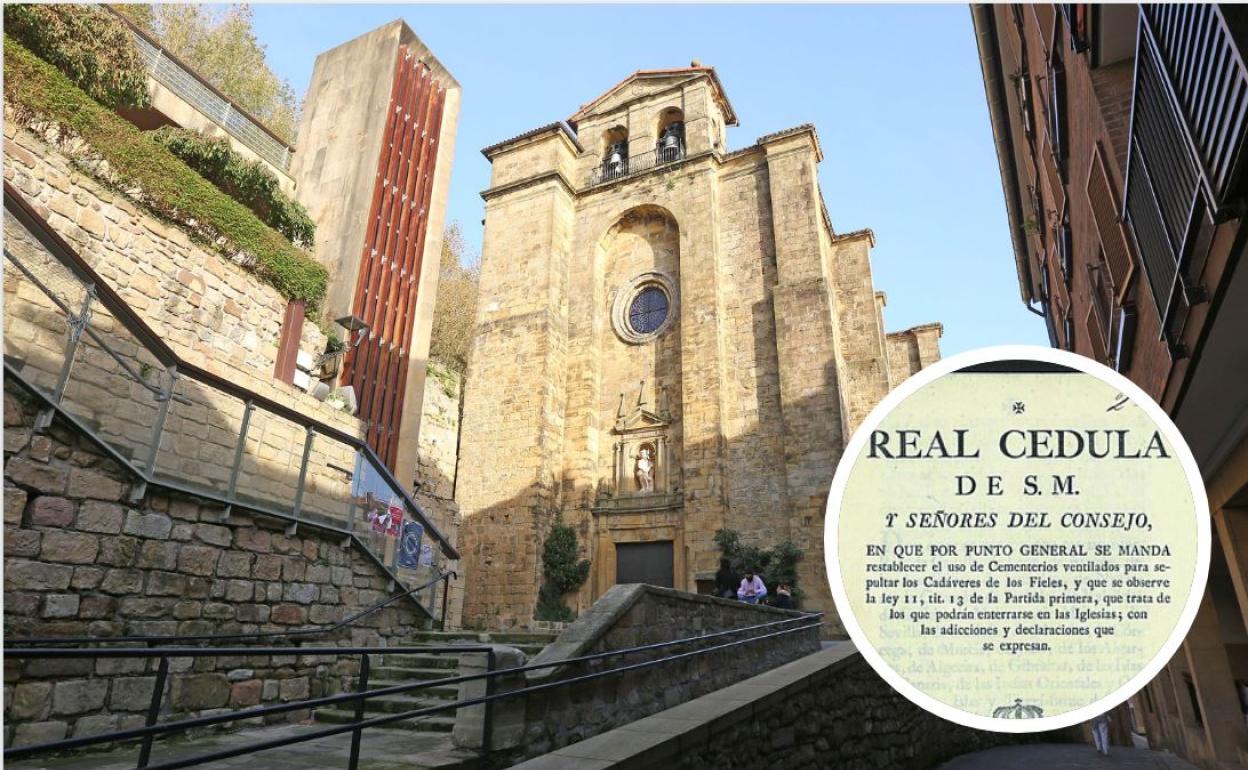

La gran cantidad de muertos -fallecieron 83 personas, más mujeres que hombres, de un censo de 775, según los datos de los investigadores, lo que supone casi un 11% de la población-, que acabaron enterrados en la iglesia provocó tal hedor que obligó a levantar el tejado del edificio.

Para entonces ya se sospechaba que las miasmas -los vapores fétidos que desprendían los cuerpos, las aguas y el suelo- podían propagar enfermedades y el caso de San Juan fue las chispa que llevó al Estado a tomar la decisión de erradicar la poco salubre costumbre de enterrar a los muertos en las iglesias y sacar los cementerios extramuros de las localidades.

«Con ocasión de la epidemia experimentada en la Villa de Pasages, Provincia de Guipúzcoa, el año de mil setecientos ochenta y uno, causada por el hedor intolerable que sentía en la Iglesia Parroquial de la multitud de cadáveres enterrados en ella». Así rezaba la Real Cédula de 1787, que refrendaba una orden real de 1784, por la que Carlos III prohibía las inhumaciones en las iglesias salvo para los prelados, patronos y religiosos que estipulaba el ritual romano. También se ordenaba la construcción de «los cementerios fuera de las poblaciones siempre que no hubiere dificultad invencible o grandes anchuras dentro de ellas, en sitios ventilados e inmediatos a las parroquias y distantes de las casas de los vecinos y se aprovecharán para capillas de los mismos cementerios las ermitas que existan fuera de los pueblos».

La norma planteaba la introducción gradual de los cementerios, como se explica en la cédula, «comenzando por lugares en que haya habido o haya epidemias o estuvieran expuestos a ellas, siguiendo por los más populosos, y por las parroquias de mayor feligresía en que sean más frecuentes los entierros y continuando después por los demás».

Ya antes, en 1783, Carlos III encargó la construcción del que fue el primer cementerio civil de España, el del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, que finalizaría en 1785.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Favoritos de los suscriptores

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.