Secciones

Servicios

Destacamos

IBON ZUBIAUR

Sábado, 25 de enero 2020, 11:54

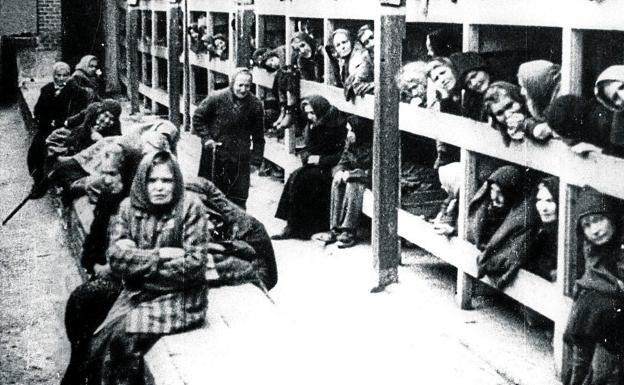

El nombre de Auschwitz ha acabado por resumir el genocidio nazi. Como todas las metonimias, esto tiene la virtud de hacer visible y grabar en la memoria un crimen inconmensurable. Pero también conlleva el riesgo de soslayar la dimensión completa del universo concentracionario.

Auschwitz ... fue, ciertamente, el campo en que más gente fue asesinada de forma industrial. No fue el único: había otros cinco campos de exterminio en territorio polaco y dos menos conocidos en Bielorrusia. Antes de que se introdujeran las cámaras de gas hubo ya asesinatos sistemáticos de judíos y mecanismos para matar en serie, más allá de las bajas previstas por hambre, enfermedad o extenuación. Hubo experimentos médicos masivos en diversos centros. Y hubo, sobre todo, un auténtico archipiélago de campos: campos de concentración, de castigo, de 'reeducación' y de trabajo. Natascha Wodin cuenta cómo ni sus amigos más cultos acertaban el número real, que a lo sumo cifraban en unos cientos: según el cómputo del Holocaust Memorial Museum, solo en territorio del Reich hubo 42.500, 30.000 de ellos para trabajadores esclavos. Aunque sin duda hubo alemanes que desconocían la dimensión de la matanza, nadie pudo ignorar que vivían de explotar inmisericordemente a otros. El genocidio nazi no solo fue el único industrial, sino el más concienzudo (aprovechó hasta las cenizas de sus víctimas), y por ello el que más gente implicó en su desempeño. Su minuciosa ejecución requería de la connivencia activa o pasiva de amplias capas de la población.

Regenerar el tejido cívico tras esa hecatombe suponía una labor sin precedentes. Los aliados quisieron sentar ejemplo con los juicios de Núremberg, muy mal acogidos por la opinión pública alemana. Adenauer, que ni mucho menos quería transigir con los nazis (habían querido matarlo y mataron a quienes lo ayudaron), entendió pronto que no podía reconstruir un país sin contar con los verdugos. La ley de amnistía de 1954 puso fin en la práctica a la persecución penal de crímenes terribles, y brinda el telón de fondo sobre el que leer el actual mito alemán de una ejemplaridad en la memoria.

La elevación de Auschwitz a símbolo principal del Holocausto se debe en gran medida al tesón de Fritz Bauer, que como fiscal general de Hesse impulsó los procesos de 1963 que cambiaron su afrontamiento jurídico y mediático. Bauer seguía el principio de hacer visible la división del trabajo que subyacía al asesinato industrial: la muestra de acusados (en el fondo apenas un puñado de miembros de las SS) debía encarnar un corte transversal del aparato de exterminio, desde la subcomandancia hasta la distribución de los uniformes de los presos; reducir la culpa jurídica al asesinato directo y personal no hacía justicia a lo específico del Holocausto. Los jueces no corroboraron su principio, y absolvieron al responsable de los uniformes. Al no poder probar voluntad perversa en la mayoría de los acusados, que alegaban estar cumpliendo órdenes (según esa lógica, los únicos culpables en sentido estricto habrían sido Hitler, Himmler y Heydrich), imponían condenas bajas por «complicidad en el asesinato», ya que la presunción de inocencia no permitía excluir que hasta el subcomandante de Auschwitz Robert Mulka (condenado a 14 años de cárcel) actuara guiado por un «sentido del deber mal entendido».

El celo de historiadores y víctimas ha contribuido a que el balance moral sea hoy menos indulgente. Si lo que caracteriza al Holocausto es su estructura capilar y el haber respondido a una «radicalización acumulativa» (Hans Mommsen), es importante atender a las opciones éticas que se dieron en cada uno de sus momentos. No para señalar con el dedo lo que habría que haber hecho desde el privilegio de la libertad retrospectiva, pero sí para honrar a quienes, bajo un régimen genocida, optaron por la solidaridad. Solo en Berlín, 2.000 judíos sobrevivieron ocultos y alimentados por personas que se jugaban la vida haciéndolo. Victor Klemperer registra en sus diarios gestos aún menores: ancianas que le cedían el turno en una cola al ver su estrella amarilla o le estrechaban la mano en silencio. No fueron suficientes, desde luego: la mayoría prefirieron mirar hacia otro lado o pensar en sí mismos. Pero nos recuerdan que hasta en las peores circunstancias hay un margen de libertad frente a la injusticia. Y que hay quien lo ejerce.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Fallece un hombre tras caer al río con su tractor en un pueblo de Segovia

El Norte de Castilla

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.