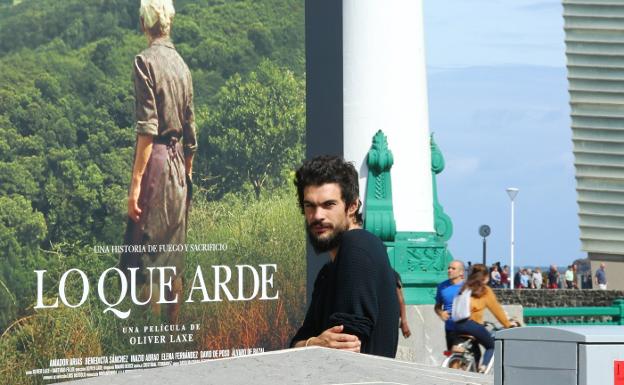

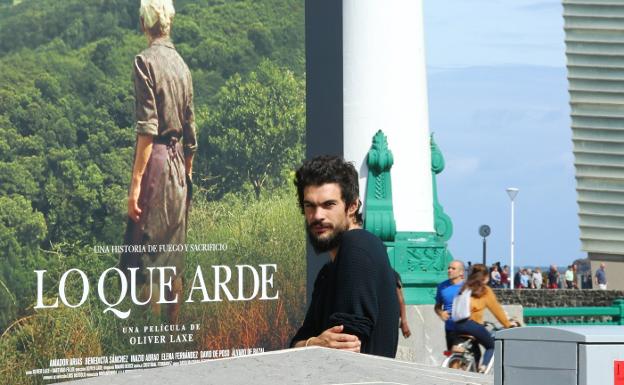

Oliver Laxe: «Me gustan los corazones rotos porque a través de sus fisuras pasa mucha luz»

Director de 'Lo que arde' ·

El cineasta gallego aborda en su tercera película la devastación de las zonas rurales de Galicia por «la industria del fuego»Secciones

Servicios

Destacamos

Director de 'Lo que arde' ·

El cineasta gallego aborda en su tercera película la devastación de las zonas rurales de Galicia por «la industria del fuego»Los incendios forestales son aterradores e hipnóticos, sobre todo si se observan a una distancia que poco tiene de prudencial. Son imprevisibles y cada vez ... más devastadores. El director gallego Oliver Laxe proyecta en la sección Perlas su último trabajo, 'Lo que arde', una película premiada en Cannes -al igual que sus dos largometrajes anteriores 'Todos sois capitanes' y 'Mimosas'-, que llegará a las salas el próximo 11 de octubre y que narra la pelea de los habitantes de O Corgo, una aldea gallega cercana a Lugo, por extinguir el fuego que amenaza la Galicia más rural.

- El título de la película puede invitar a pensar que el fuego va a estar presente en la mayoría de las escenas. Sin embargo, la vida en la Galicia rural cobra gran protagonismo. ¿Por qué?

- Quizás narrativamente sí que haya dos partes diferenciadas, pero todo gira en torno a lo mismo, que es el fuego, el desgarro y el gemido de orfandad de un campo que vive un momento de degradación. La principal intención era filmar en el valle en el que nació mi madre y donde me hice cineasta. Captar la convivencia con la gente de allí, su humildad, aceptación y desapego. Además de los incendios, el proyecto nace de mi desgarro por el holocausto de lo rural, del patrimonio material e inmaterial, de estos valores centenarios que se están perdiendo.

- ¿Cómo logra retratar esa cotidianidad, sosegada, en la que parece que no pasa nada pero que presenta una gran carga emocional?

- Parece que hemos colado la cámara en la vida de esa aldea, pero ya sabes que en realidad los protagonistas no son madre e hijo, sino que he juntado a dos actores no profesionales. Yo he vivido mucho tiempo allí y estoy muy habitado por esos gestos. Yo corto el pan como lo corta Amador, lo caliento como él en la 'bilbaína', que es como se le llama a la cocina de hierro, y tengo esa mirada del campo integrada. Creo que ese enraizamiento a lo rural es uno de los tesoros que tenemos en Galicia y, en ese sentido, tengo la percepción de que el espectador vasco va a encontrar familiaridad en la película.

- ¿Cómo definiría a los dos protagonistas: Amador, que acaba de cumplir una pena de cárcel por haber provocado un incendio, y su madre, Benedicta?

- Me gusta definirlos como dos resistentes que siguen con sus valores. Me parece que tienen un amor muy devocional el uno por el otro. Siempre se destaca el amor incondicional y trascendente que tiene Benedicta por su hijo, pero el amor de Amador por su madre y el hecho de que siga cuidando de ella...

- Hay una escena en la que Amador regresa a casa de su madre, ella está en la huerta, se cruzan las miradas. Hay un silencio, y ella simplemente dice: «¿Tienes hambre?».

- He mostrado la película en Rusia, Canadá... y es una secuencia que todo el mundo siente. Quise reflejar ese amor infinito. Sentimos que ha pasado algo en el pasado con ese silencio previo. Sentimos que Amador la ha liado en el pasado. Te esperarías alegría por parte de la madre al ver a su hijo, pero sin embargo le pregunta si tiene hambre. Hemos intentado ir a la esencia de las relaciones humanas, y que cuando hablaran los personajes, que resonaran sus palabras.También están aquellos que le miran a Amador con recelo, pero es un recelo muy del campo, porque al mismo tiempo le consideran muy de los suyos. Tampoco abusan de él. Después está la figura de Inazio que es semirural y semiurbano a la vez, que empatiza con Amador e intenta ayudarle y darle trabajo. Amador es un personaje tan sensible que genera una coraza, es muy introspectivo. Me conmueve mucho la gente rota, como Amador, y cómo él cuida de su madre. El mundo va tan rápido, es tan histérico y despiadado con lo frágil... Me gustan los corazones rotos, porque a través de las fisuras pasa mucha luz.

- ¿Cómo dio con estas personas, fundamentalmente para interpretar a Amador y Benedicta?

-Hice un casting y aparecieron, pero nunca habían actuado. Han sido extremadamente profesionales, leales y sacrificados. Como la gente de allí, trabajadora. No viven en el rural ahora pero sí tenían los gestos del campo integrados, en el rostro, sus silencios, la manera de estar... El reto era hacer una película que no fuera muy psicológica. Que no fuera como las que se hacen hoy en día de caminos muy trillados como que el espectador interprete que el hijo es así porque la madre lo castra. O el hijo indómito que le hace la vida imposible a la madre... Hemos querido huir de coger el camino fácil. Creo que mi gran habilidad como cineasta es detectar a gente habitada, cinematográfica. Me gusta trabajar con material virgen, explorarlo psicológicamente y ver cómo hacer que el espectador sienta lo que a mí me conmueve de ellos.

-¿A qué se dedican los protagonistas en la vida real?

-Amador fue guarda forestal durante bastantes años. Era vigilante de recursos naturales y se dedicaba a rescatar animales heridos en los bosques. Y Benedicta está retirada, emigró a Brasil y fue fotógrafa allí. Volvió a Galicia y ahora tiene su huerto y una vida de simplicidad, pero son ricos en el contentamiento, tanto mis personajes como las personas que hay detrás de ellos.

- El incendio que aparece en la película fue real. ¿Cómo fue el rodaje?

- Filmamos frente a las llamas verdaderas, sí. Teníamos a los vecinos prevenidos para que cuando surgiera un incendio vinieran para apagar las llamas. En un primer verano, hicimos pruebas para ver cómo sincronizarnos con las brigadas, cómo quedaba en imagen. Pero realmente en aquel momento no sabíamos si íbamos a poder hacer esta peli. Después de ese verano, filmamos la parte de ficción de invierno y primavera, y ya de nuevo en verano volvimos a filmar los fuegos, pero esta vez con los actores, que ya habían hecho la preparación física y teórica.

- Es decir, contaban plenamente con que se iban a producir nuevos incendios para rodar esa escena.

- La verdad es que sí, pero curiosamente, el segundo año que era cuando teníamos que cerrar la película, porque ya no nos quedaba más presupuesto ni seguros ni tiempo, fue el verano más lluvioso casi de la historia de Galicia, y casi no hubo incendios. Queríamos hacer una película sobre la aceptación y sentimos que la vida nos ponía a prueba para ver si sabíamos lo que era esa aceptación de la que hablábamos, si éramos capaces de aceptar que todo apuntaba a que no íbamos a poder terminarla. Y lo aceptamos bien.

- Finalmente, tuvieron 'suerte'.

- A un par de días de acabar sí que hubo una noche de incendios que nos permitió acabar narrativamente la película. Pero sentíamos la paradoja de querer que hubiera incendios cuando su devastación era en realidad el origen de este proyecto.

- Es curioso hasta dónde llega la familiaridad de los vecinos con los incendios que en una de las escenas llegan a creer que pueden detenerlo ellos mismos.

-Es lo bello que tiene el ser humano, que puede ir más allá de sus límites. El ser humano en esta peli no pelea contra la naturaleza, ahí se defiende. El ser humano cuando vive en la naturaleza asume que está a merced de los elementos porque la naturaleza está permanentemente aplastando tu ego.

- ¿A qué atribuye ese vínculo entre Galicia y los incendios forestales?

- Galicia es una tierra muy fértil, crece mucho la maleza, y con el cambio climático hace que con dos semanas sin lluvia se convierta en un polvorín. También afecta la falta de demografía en el campo, que está desestructurado, con gente muy mayor que no puede limpiarlo, las negligencias que se cometen, la quema de la maleza... En Galicia se gastan 170 millones en extinción de incendios y poco en prevención. Hay muchos culpables pero también muchos intereses ocultos. Es una cuestión de venganza política, donde interviene la industria del fuego, la industria maderera... Porque la piromanía solo está detrás del 3% de los incendios. Como gallego que soy asisto todos los años atónito al exterminio de nuestro patrimonio. Pero yo también me considero culpable en todo esto. Y es importante que quede claro. Yo he creído en la religión de las ciudades, he ayudado al cambio climático, no me he responsabilizado de dar un futuro al campo, me he creído lo que me han contado sobre la modernidad y el mito del progreso. Como gallego me desgarra lo que sucede con los fuegos y sin duda es el origen de este proyecto, pero mi intención es que con la secuencia final seamos capaces de empatizar con todos, con Amador, los vecinos, la madre... No justificar los actos, pero sí entenderlos. Como dice Benedicta: «Si hacen sufrir es porque sufren».

- Con esta película triunfó en Cannes, con el Premio del Jurado. De tres largometrajes, tres reconocimientos. ¿Siente la presión para su próximo proyecto?

- No, no. Para nada. Soy libre. Mi premisa es no coger nunca el camino fácil. Me fui a vivir a África creyendo que iba a ser un cineasta guerrillero, que vive en los márgenes. Precisamente, gracias a haber cogido proyectos que me transformaban como persona y que me ayudaban a descubrir quién soy, he llegado a hacer las películas que realmente quiero hacer. Más grandes, más pequeñas, en España, Francia o Marruecos. Pero presión ninguna. La única presión es estar a la altura de la belleza de lo que filmas, del espectador y de no menospreciarlo. Busco proyectos que me hagan crecer, porque eso me hace ser más libre después.

Más zinemaldia

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Detenida la influencer Marta Hermoso por un robo millonario en un hotel de Madrid

El Norte de Castilla

Publicidad

Publicidad

Favoritos de los suscriptores

No te pierdas...

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.